内容提要:改革开放以来,中国发生了世界历史上最大规模的劳动力流动,大部分劳动力流动是单个人而非全家流动,已婚女性劳动力流动倾向远远低于已婚男性,结果,儿童和女性更容易留在农村。文章利用中国营养健康调查数据(chns)和持续数据模型研究劳动力流动对婚姻稳定性的影响。在控制了社区、家庭以及个人特征条件下,文章发现城乡劳动力流动显著提高了离婚率。中国城乡劳动力流动还将持续,而家庭是社会稳定的基础,中国政府有必要采取措施,降低以家庭为单位的流动模式的成本,实现城乡统筹发展。

关键词:城乡劳动力流动;持续数据模型;婚姻不稳定

一、引 言经济学家和政策制定者都认为劳动力流动在发展中国家是降低贫困的有效手段(todaro,1985)。转型的中国创造了世界历史上最大规模的从农村向城市的劳动力流动(zhao, 1999)。

据统计,中国外出打工人员增长速度很快,每年劳动力流动数量超过1亿(debrauw等, 2002)。

只有在迁移收益足够弥补所有迁移人的损失时(例如,附属迁移者在迁入地不能找到工作而蒙受的损失),举家迁移才会发生(mincer, 1978)。中国大多数外出打工者都是个体打工,而不是举家搬迁。通常情况下,丈夫外出打工,妻子留守在家。有研究发现中国农村出现了农业女性化现象(胡玉坤, 2006)。中国健康营养调查数据(chns)显示有5·1%的已婚男性离开家到另一个地方去寻找工作,已婚女性的这一比例只有0·51%,夫妻双方一起到外地找工作的比例仅为0·2%。中国有句谚语“若是两情久长时,又岂在朝朝暮暮”?这个论断成立吗? lehrer(1996)发现因为城市人口集中,再婚市场前景好而离婚率更高。mincer(1978)的研究发现捆绑式家庭劳动力流动导致离婚率上升。becker(1973)提出婚姻市场上存在着正向(或负向)的“配对效应”假说(中国的“门当户对”就是一种正向配对效应)。作为人力资本积累的一种方式,劳动力流动,特别是个体劳动力流动会打破婚姻的“配对效应”均衡,从而影响婚姻的稳定性。离婚会影响当事人的福利,特别是对留守妇女福利有不利影响。zeng等(2000)指出中国在1982~1990年期间,离婚倾向提高了42%;他还发现中国离婚呈现出明显的地域特征,即东部沿海地区离婚率低,西北和东北地区离婚率最高。中国民政部数据显示近年来中国离婚率加速上升,在1987~2008年的21年时间中,离婚率从0·55‰上升到1·71‰。与西方国家相比,尽管中国离婚率依然相对较低,但是其增长速度却很高。下降的结婚率和上升的离婚率导致了离婚—结婚比率的上升,在这21年时间里,该比率从6·28%上升到20·67%。

这意味着2008年离婚人数是结婚人数的1/5。此外,除了2004年以外,流动人口离婚率高于非流动人口,而且差距越来越大。尽管在中国劳动力市场和婚姻市场上同时出现了这些变化,但到目前为止,经济学家还很少研究中国城乡劳动力流动对婚姻稳定性的影响。

本文研究劳动力流动对婚姻稳定性的影响,具体研究目标如下:第一,分劳动力流动状况描述不同类型家庭离婚率变化趋势;第二,研究婚姻不稳定的决定因素,重点分析城乡劳动力流动对婚姻稳定性的影响;第三探讨离婚的性别含义以及政策意义。

二、婚姻稳定性决定因素的概念模型我们应用婚姻经济学理论(becker, 1973、1974、1977; lehrer, 1996; blau等, 2006)分析离婚的决定因素。

(一)婚姻收益以及婚姻的搜寻成本根据becker的婚姻经济学理论(1973; 1974),与保持单身相比,婚姻可以使夫妻双方根据比较优势,在家庭内部实现专业化分工。基于分工理论,夫妻双方工资等的“配对效应”特征将是反向的。但是,其他经济学家提出异议,他们认为随着女性接受教育水平和劳动参与率的提高,传统的家庭分工被打破(blau et al·, 2006)。而婚姻依然可以通过以下途径获得优势(lehrer, 1996;blau et al·, 2006): (1)规模经济,例如,两个人一起做饭要比两个人单独做饭成本低得多; (2)公共产品,例如,全家人可以同时分享取暖设备; (3)正的外部性,例如,和配偶一起看电视比单独看电视会更快乐。blau等人还发现平均而言,已婚成人往往身体更健康,更富有爱心,更容易与人相处。根据becker(1977)的理论,人们从婚姻中获益越多,离婚率就会越低。当然,婚姻所带来的好处是因人而异的,婚姻所带来的收益大小往往与夫妻双方的个人特质有很大关系。婚姻带来的好处还与夫妻双方的“正向配对效应”特征有关,即如果夫妻双方在智商、教育水平、种族、民族等方面具有一致性,他们从婚姻中获得的收益可能会更高(becker, 1974)。

实际生活中,由于婚姻市场存在着搜寻成本,许多婚姻是不“理想”的。正如lehrer(1988)所言,一个人一旦决定进入婚姻市场,他/她必须要负担搜寻成本,包括因推迟婚姻而损失的机会成本,时间以及为约会等所花费的支出。最优选择就是在婚姻市场上搜寻的边际成本等于搜寻所带来的潜在边际收益(keeley, 1977)。becker(1977)指出,搜寻的边际成本越高,实际婚姻与最优婚姻的偏离度就越大,从婚姻中所获得的好处可能就越少,离婚概率就越高。

(二)婚姻破裂

即使一桩婚姻在特定时间特定地点是最优的,当事人对婚姻的收益—成本评价可能会发生变化,如果离婚和再婚的成本足够低,婚姻就会破裂。问题是:什么样的婚姻更容易破裂?农村劳动力向城市流动是否会影响婚姻的稳定性?在一个静态框架下,如果离婚后的净收益大于维持婚姻关系的净收益,婚姻就会解体。下面,我们分析影响婚姻稳定性的决定因素。

1·与婚姻有关的人力资本

becker等(1977)强调与婚姻有关的人力资本对婚姻稳定性的作用,这部分人力资本价值会随着婚姻解体而迅速下降。chiswick等(1990)把与婚姻有关的人力资本区分为可传递人力资本和不可传递资本,前者包括房屋、汽车,以及家庭生产技术等,后者包括孩子等。尽管可传递和不可传递人力资本在婚姻破裂时都会贬值,但是前者可以从一个家庭转移到另一个家庭,从而可传递性人力资本对再婚有正向作用,而后者由于不具有可传递性,会对再婚产生不利影响,有利于现有婚姻的稳定。

2·不可预期事件和偏好变化

blau等(2006)提出不可预期事件,例如夫妻一方收入的突然上升或者下降会打破原有婚姻平衡,造成婚姻摩擦。个人偏好和需求也会随着时间而变化,特别是在社会道德标准发生大幅度变化时,例如,无过错离婚法案的通过可能会提高离婚率。

3·夫妻双方的其他个人特征

初婚年龄影响婚姻的稳定性。初婚年龄太小意味着在婚姻市场的搜寻时间较短,从而对对方的了解较少,结果实际婚姻质量偏离理想婚姻较大,离婚率较高(becker, 1981)。年龄、民族与教育水平差距过大对婚姻稳定性也有不利影响。稳定性婚姻往往具有年龄相近、民族相同、教育水平相似等特点(becker等, 1977)。居住地点也是影响婚姻不稳定的因素之一。城市居住人群集中,再婚成本较低,再婚市场潜景更好,因而离婚率就更高(cherlin, 1977)。

(三)劳动力流动与婚姻不稳定性

以个人为主的劳动力流动会降低原有婚姻收益的期望值,提高预期收益方差。根据婚姻经济学理论,对婚姻的期望收益和期望收益方差是影响婚姻稳定性的两项主要决定因素。在随机分析框架下,婚姻的期望收益越高,期望收益的方差越小,离婚率越低。

劳动力流动会降低婚姻的期望收益。首先,以个人为基础的劳动力流动会丧失婚姻带来的规模经济,丧失共享公共产品的收益;其次,以个人为基础的劳动力流动会提升其人力资本水平,提高流动一方的相对收入水平,人力资本水平和收入差距扩大会打破婚姻原有的“配对效应”。因为城市人口比较密集,从农村到城市的劳动力流动会降低再婚者的搜寻成本;居住和工作场所变化会降低再婚成本,提高原有婚姻的预期收益方差。结果,个人劳动力流动提高了离婚风险。

在当代中国有流动人口的家庭分工中,男性外出打工挣钱,女性往往留

守在家。smock(1994)发现离婚对女性造成的伤害更大。在中国农村,留守女性受到的伤害可能就更大,离婚后留守妇女和儿童很可能陷入贫困。人们也许会问,为什么女性愿意留守而让自己的丈夫外出打工,这可能是因为户口限制而不能够举家搬迁;还可能因为夫妻双方很难同时在一个城市找到工作;或者是作为家庭分工、分散风险的一种模式。无论是什么原因,在家庭做出如此决定时,家庭的期望收益大于期望成本。

三、研究方法

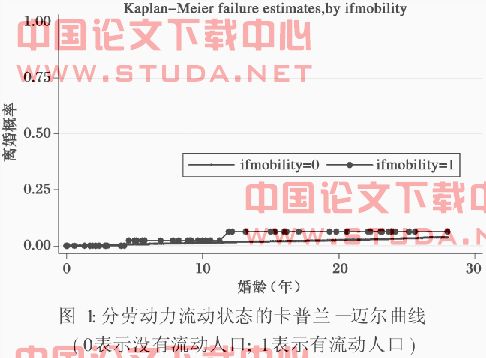

为了实现研究目标,我们利用chns数据,使用描述性统计方法,把已婚女性分为两组:有流动劳动力人口家庭和无流动劳动力人口家庭,我们把夫妻双方都居住在原居住地的家庭定义为无流动人口家庭,把至少一方在外打工家庭定义为有流动人口家庭。我们首先描述两类家庭的离婚率变化状况。其次,我们利用持续数据模型(kiefer, 1988)分析离婚的决定因素,在本文,我们同时运用了非参数和参数估计方法。在非参数估计中,第t年机会比率等于当年离婚数目除以之前一直未离婚家庭数目,这可以用卡普兰—迈尔(kaplan-meier)曲线来表示。

这一非参数估计方法可以显示离婚率如何随婚姻时间长短而变化。

本文利用持续数据模型(kiefer, 1988)分析离婚的决定因素,我们用h(t)dt表示婚姻期内机会方程,即当事人i在t期内维持既定婚姻,而在时期(t, t+dt)内离婚的条件概率。离婚的机会方程可以写作:h(t)=h[x(t), t],在这里,x表示在(t, t+dt)期内影响离婚概率因素的向量。具体地说,该向量包括以下因素:第一,有无劳动力流动人口,家庭内有劳动力流动人口记作1,否则记为0,有无劳动力流动人口是本模型的核心变量。控制变量包括以下三类: (1)夫妻双方的个人特征,例如,初婚年龄,教育水平,年龄差异,教育差距以及夫妻双方工资收入等。

(2)家庭特征,包括孩子数量和孩子性别等。(3)社区特征,包括社区内从事农业劳动人口的比例以及电话普及率等。

假设离婚率在婚姻持续期内服从威布尔分布(weibulldistribution)①,于是婚姻持续时间的机会方程可以写为:h(x(t), t) =exp[x(t)′b]αtα-1,α>0(1) 这里,β是待估计参数向量,α显示机会方程如何随着婚姻持续时间的变化而变化,α>1,α<1,与α=1,分别表示离婚的条件概率随着婚姻持续时间的延长而上升,下降或者不变。

四、数据与描述性统计分析

本文数据来源于中国营养健康调查(chns)1991年, 1993年, 1997年, 2000年和2004年的数据,该数据为面板数据,每年调查的样本量为4000户左右,地理上分布于中国9个省,即黑龙江、辽宁、山东、河南、江苏、湖北、湖南、贵州和广西,覆盖了中国东、中、西部。该数据提供了丰富的社会经济信息,信息收集分为三个层次:个人、家庭与社区。

chns数据库记录了家庭中每个人的劳动力流动信息,包括劳动力流动状况和离家时间,还包括家庭成员个人特征信息,如年龄、民族、就业状况、职业以及教育水平和教育年限等。

chns还对52岁以下已婚女性的婚姻史进行了详细调查,在这部分调查中,目前婚姻状态,初婚时间,离婚时间以及再婚时间都有详细记录。对于离婚1次以上者,我们把样本拆分为独立样本②。有了以上信息,我们就可以使用持续数据模型分析离婚的决定因素了,我们的分析集中于52岁及以下农村户口已婚女性。

表1列出了主要变量的平均值以及统计性特征,不难发现,离婚率和劳动力外出打工比率都在上升,平均而言,农村女性教育水平较低,平均只有6·5年,男性教育水平相对较高,大约比女性高2年多。平均来看,男性比女性大2岁左右。在中国,大约不足6%的跨民族婚姻。

夫妻间年龄、教育年限以及民族差异被用来控制可能的正向/反向配对效应。在中国农村,平均初婚年龄为22岁,根据婚姻经济学理论,初婚年龄是婚前搜寻信息充分与否的代理变量。

然而,在中国农村,情况可能会不同,因为在中国农村,父母在儿女配偶选择方面发挥很大作用,父母希望通过孩子的婚姻建立社会关系,他们会通过各种渠道了解对方的家庭背景、人品等信息。鉴于农业收入的不可分性,本文用社区男性(女性)平均工资作为男性(女性)收入的代理变量,平均而言,男性真实月工资收入高于女性。在中国农村,平均每户有2个孩子,整体而言,儿子数量多于女儿。孩子数量被用作与婚姻有关不可传递人力资本的代理变量。在社区层面,大约50%的劳动力主要从事农业劳动, 75%的村庄有电话服务。居住地是影响离婚率的重要因素,我们利用农业劳动人口比例和电话普及率作为居住环境的代理变量。

五、研究结果

为了显示城乡劳动力流动对离婚概率的影响,我们首先利用非参数估计方法,分家庭是否有外出打工人员做卡普兰—迈尔(kaplan-meier)生存曲线,见图1。

图1显示在5年婚龄以内,无论家庭是否有外出打工人员,婚姻都比较稳定。在婚龄高于5年后,有流动人口家庭的条件离婚概率一直高于无流动人口家庭。在婚龄达到大约12年之后,离婚概率随着婚龄的提高而下降。

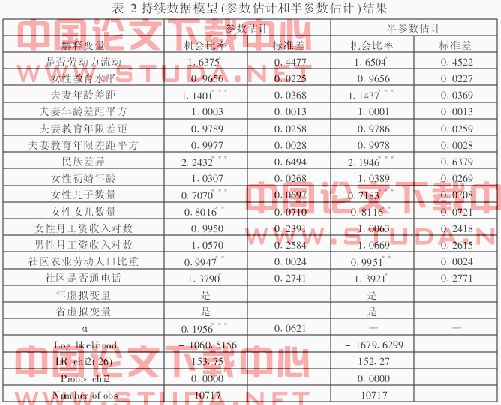

利用chns数据和持续数据模型,我们估计了参数模型,为了检验结果的稳健性,本文还进行了cox半参数估计(cox, 1972),估计结果见表2。两个估计结果很相似,文中解释以参数估计结果为主。统计检验结果说明参数估计和半参数估计结果在1%的显著性水平上都是显著的。持续数据模型结果显示,在10%的显著性水平上,城乡间劳动力流动提高了离婚率,幅度高达63·75%。

与预期类似,女性受教育水平降低了离婚可能性,这可能是因为教育水平高的女性更可能找到“理想”丈夫。夫妻间个人特征差异对婚姻稳定性有显著影响。年龄差距每提高1年,离婚概率就上升14%;不同民族间婚姻破裂的概率显著提高;但教育水平差异没有显著降低婚姻不稳定性。初婚年龄对婚姻稳定性也没有显著影响。与理论预期相似,孩子数量显著降低离婚概率;有趣的是,男孩对降低离婚概率起到的作用在数值上大于女孩,这可能与中国人的男性性别偏好有关。具体地说,有男孩会把离婚概率降低30%,而有女孩能够降低20%,二者分别在1%和5%显著性水平上显著。男性和女性实际月收入对离婚率没有显著影响。在社区水平上,村庄中务农人口比重越高,离婚率越低;而电话普及率提高了离婚概率①。参数估计结果中α值显著小于1,说明整体上离婚概率随着婚龄的延长而降低。

六、结论与政策含义

在中国,越来越多的农民进城打工,绝大多数打工者是男性,无论是出于家庭内部预防风险的一种分工形式,还是因为城市劳动力市场的限制,或者因为户籍制度限制,还是孩子在城市上学难等原因,打工者往往把妻子和孩子留在家里(被称为留守妇女和留守儿童)。这一问题已经引起了学者和政策制定者的注意,然而,经济学家就城乡劳动力流动对婚姻稳定性影响问题的研究还不多。家庭是社会稳定的基础,离婚会给当事人带来伤害,因劳动力流动而引致的离婚大大提高了留守妇女和留守儿童陷入贫困的可能性,还影响社会稳定。本文试图对城乡劳动力流动对婚姻稳定性的影响进行初步研究。

研究结果显示,在其他条件不变的情况下,劳动力流动显著提高离婚率达60%以上,这意味着劳动力流动者面临家庭破裂的风险更大,打工者子女更容易陷入单亲家庭的困境。所以,外出打工在提高预期收入的同时,必须承受更高的离婚风险②。

本研究具有丰富的政策含义。鉴于越来越多的富余农村劳动力进城打工是一种趋势,国家有必要降低家庭迁移壁垒,实现更多农民工举家搬迁至城市,逐步实现城乡一体化。例如,政府可以取消户籍制度,增加城市教育资源供给,保障农民工子女入学入托问题,对家庭迁移农民工提供城市住房补贴等。

本研究只是初步结果,还存在很多问题,第一,受数据限制,我们还不能够检验城乡劳动力流动对婚姻不稳定性的传导机制。第二,劳动力流动指标本身可能是内生的,即夫妻感情不好的家庭成员更倾向于外出打工,目前,我们还没有找到合适的工具变量。

参考文献:

胡玉坤, 2006:“中国农村劳动力就业状况与建设新农村政策含义”,北京大学公共财政改革与中国和谐发展国际研讨会会议论文。