【内容提要】北京话的轻声和轻音是两种不同的语音现象。例如:指老聃的“老子”后字读轻音,跟“哪里”、“打手”、“想法”的声调模式和重音模式完全一样;但它跟后字读轻声的指父亲的“老·子”读音不同,意思也不同。汉语拼音注音不加区分,容易造成不便和误会。

【摘 要 题】汉语言文字学

【关 键 词】北京话/普通话/轻声/轻音/汉语拼音

【正 文】

拙作《调值的轻声和调类的轻声》(2000)指出:汉语的轻声可以从调值和调类两方面来认识,调值的轻声指连读时读得很短的字调,调类的轻声指失去原调类的字调;为便于称说,可以只把调类的轻声称作轻声(跟平上去入四声相对),而把调值的轻声称作轻音(跟重音相对)。本文从北京话的实际出发,讨论轻声和轻音的差别以及汉语拼音注音问题。个别从词典上得来的例子跟北京话口语有一定差距,但反映的仍然是北京话语音系统的实际。

本文共六节:一至三节说读音,强调轻声不同于轻音;四至六节说注音,强调轻音不能一概记作轻声。各节均从典型例子的比较切入讨论。

一“不价”(bù·jie)和“不是”(bù·shi):轻声和轻音

北京话“一、七、八、不”的变调许多书里都说,可往往忽略它们在轻声前的变调。以下两例分别采自《现代汉语词典》补编和第五版。拼音后按北京话的实际读音加注音标。

【不价】bù·jie[pu[51]·ji]〈方〉①表示否定:~,那不是你的书。②表示不这样做:我才~呢|今天下馆子得你请客,~,我不去。‖也作不家(bù·jie)

【不是】bù·shi[pu[51-35]·错处;过失:好意劝他,反倒落个~|你先出口伤人,这就是你的~了。

同是“轻声”(加上引号,指传统意义的“轻声”),“·是”可以让前面的“不”变调如阳平,“·价”却不能。这好比原调上声的“轻声”字,有的能让前面的上声字变调如阳平(如“小·姐”),有的不能(如“小·子”)。平山久雄(1992)曾推测,原调非上声的“轻声”字也有两种,“只是无从分辨而已”。北京话里原调非上声的区分两类“轻声”的例子,我在《调值的轻声和调类的轻声》写作时曾努力搜寻而不得,“不价”和“不是”正好作为补充。

“不价”(bù·jie)也作“不家”(bù·jie),不同声调的表音字表明其后字不属于阴平、阳平、上声、去声之中任何一个调类,是真正的轻声。而“不是”(bù·shi)的“是”尽管可以读得很轻,轻到声母脱弱变成[],但在说话人的潜意识里它还是去声,并在事实上起到去声的作用,对前字产生影响。这类“轻声”实际上只是轻音而已。

利用“一、七、八”的变调也能分辨轻声和轻音。东北话的变调和轻声许多地方跟北京话的情形相似。赵本山用东北方言表演的小品《卖车》里有一道所谓的“脑筋急转弯”题:

树上七(=骑)个猴,地上一个猴,几个猴?

这道题让人没法回答,正是利用了“七”在去声前和“骑”同音的特点。这证明“七个猴”的“个”尽管读得很“轻”,但仍是去声字,绝不是轻声字。

其实,轻声和轻音的差别早就被许多人发现和注意,但二者的不同往往被看作是“音量”上的差别。徐世荣在《双音节词的音量分析》(1982)一文中说,他曾从两万个常用的双音节词里拣选“重轻”式的轻声词,只有约一千五百个是必读“后轻”(最轻)的。另外,约四千五百个是可读“次轻”的。“次轻”就是略重于“轻”而略轻于“中”的音量,原声调调值约略可辨。如“妻子”,“子”非词尾,是由“妻”和“子”两个语素的联合结构转变为“偏义词”,单指“妻”,这个“子”决不像“旗子”的“子”那样轻;“快乐”也是联合式,“乐”只是次轻,决不同于“快了”的“了”。徐文特别强调区分“次轻”的必要性:

研究词的轻重音,“次轻”还必须讲求,并非要细琐地分类,因为还牵涉上声变调问题。有一部分“前重”的双音节词,前字是上声,有的并不按“上-轻”的变调规律,把前字变为半上(调值21),而变化如阳平(我个人经常称之为“直上”),就因为后字是上声而稍轻——即“次轻”,如“老虎、水手、想法、引起、老者、火把、管理、所以、走走、洗洗”等。

徐世荣先生是地道的北京人,又长期致力于北京话的研究。他认为“老虎、水手、想法”等双音节词的后字“是上声而稍轻”,这种语感值得重视。“次轻”即本文所说的“轻音”。同样,“不是”(bù·shi)的“是”,其性质也可以表述为“是去声而稍轻”。

赵元任看到了这种“轻声”跟一般轻声的不同,但同时道出了把它处理成次轻声(中间程度的重音)的困难:“轻声就是轻声,它对前面的音节不应起第三声的作用,除非它带轻微的重音,这就得承认在一般重音和弱重音之间有一个中间程度的重音,这是我们一直避免建立的。”这段话见于《汉语口语语法》吕叔湘译本(1979[1968])39页,“中间程度的重音”在丁邦新全译本(1996)中作“音位性的中度重音”。避免建立中间程度的重音,正是因为无法在同一平面上描述重音、中度重音(次轻声)和弱重音(轻声)三者之间的音位对立。

轻声和轻音的差别绝不是“最轻”和“稍轻”的问题,全面的讨论留在下面第三节。这里先指明一个事实:通常认为只是“稍轻”的轻音同样可以读得很轻很轻,甚至轻到整个音节消失。北京话数词“一”后面经常脱落的量词“个”就是这样一个极端的例子。

北京话口语中存在着一种数词跟名词直接组合的“一+名”格式,不管名词字调如何,“一”统读阳平调。例如:二妞儿拿着一球儿|胡同口有一矮树|一孙猴儿,一猪八戒,铁扇公主哪儿打得过呀!(杜永道,1993)其实,“一球儿”就是“一个球儿”,“一矮树”就是“一个矮树”,以此类推。“一个矮树”不奇怪,北京话的“个”有吞并其他量词之势,“‘猪、牛、羊、桌子、帽子、汽车’等,本来都有专有量词‘口、只、头、张、顶、辆’等,在北京话里可以都用‘个’”(陈建民,1982)。

由“一个”变成“一”[i[35]],奚博先(1996)管这叫“吃字”,所举的例子是:你一△人就吃四△月饼?(“△”代表被“吃”掉的量词“个”)刘祥柏(2004)则认为,“一+名”结构里的“一”实际上是“一个”的合音形式,但从他描写的“合音”过程(i[55-35]kγ[51]→i[35]→i[35])看,实际上还是后字“个”[kγ[51]]因轻读而脱落(kγ[51]→·→)。

非轻声的轻音字脱落,“一个”的“个”并非孤例。北京话“可不”可以读作“kěbú”,其实是从“可不是”变来的,这个脱落的“是”字是去声,它能让前面的“不”字变调阳平。

“一个”的“个”和“可不是”的“是”都可以读得很轻很轻,轻到整个音节不复存在,但它们去声字的地位仍然无可怀疑。由此可见,轻声和轻音的差别不是轻重程度的差别。

二“地地道道”和“道道地地”:重音模式和声调模式

在北京话里,“地地道道”和“道道地地”意思差不多,都是形容词,都是aabb式。但据《现代汉语八百词》书后附表的注音,“地地道道”的“道道”可以读阴平调,“道道地地”的“地地”却只能读原调去声。观察和比较更多的例子可以发现,“地道”(dì·dao)是轻声词,重叠后轻声字读如阴平调;“道地”(dàodì)不是轻声词,重叠后后字仍读原调。双音节轻声词重叠为aabb式后,轻声可变读阴平调,这样的形容词如:

规矩 guī·ju 客气 kè·qi 迷糊 mí·hu 清楚 qīng·chu

结实 jiē·shi 亮堂 liàng·tang 漂亮 piào·liang 硬朗 yìng·lang

双音节非轻声词重叠为aabb式,bb仍读原调。这样的形容词如:

方正 fāngzhèng 完整 wánzhěng 平稳 píngwěn 恭敬 gōngjìng

高大 gāodà 随便 suíbiàn 破烂 pòlàn 平淡 píngdàn

上述发现,笔者曾在全国汉语方言学会第十一届年会(2001,西安)上与同行交流。后来很高兴地得知,有人已经做过相关的研究并得出了同样的结论。李明(1996)“从五千多形容词中搜集了能按aabb式重叠的形容词211个左右”进行考察,不合规律的仅发现一例:轻声词“红·火”重叠后按规律应该读“红红huōhuō”,却偏偏只能读“红红huǒhuǒ”。这个例子值得重视,它反过来证明了“红火”的“火”只是读轻音而并不是轻声字。同样的例子还可以举出一些,据《现代汉语八百词》书后附表,“苗条”(miáo·tiao)、“实在”(shí·zai)、“爽快”(shuǎng·kuai)、“斯文”(sī·wen)等重叠为aabb式后,bb都只能读原调。

《新华正音词典》(晁继周主编,2002)的“代前言”把aabb式中的bb保持本调和读如阴平的分歧归结为是“口语色彩”和“书面色彩”的差别:

口语色彩浓的aabb式bb常读阴平调,第二个a读轻声,如“干干净净”、“壮壮实实”、“和和气气”、“慢慢腾腾”都是按照这个规律变调的。书面色彩较浓的,如“诚诚恳恳”、“迟迟疑疑”、“恩恩爱爱”等,都按本调读。

“恩恩爱爱”书面色彩较浓?大概不好这么说。但同样的例子倘若以ab是不是轻声词来检验,答案自然明晰:“慢腾”不成词,姑且不论;“干净”、“壮实”、“和气”都是轻声词,重叠后bb读如阴平;“诚恳”、“迟疑”、“恩爱”都不是轻声词,重叠后bb仍读本调。“慢慢腾腾”这个例子不好,“腾腾”本调不明,没有理由说它读如阴平一定就是“变调”。

双音节形容词重叠为aabb式后,原来的轻声为什么会变读如阴平呢?这是aabb式的重音模式决定的。王晶、王理嘉(1993)通过实验证明,(2+2)型结构的四音词,四个音节时长的相对关系是:第一音节>第四音节>第三音节>第二音节。根据语感,可以只把最短的第二音节看作轻音,那aabb的重音模式就是“重轻重重”。假如处于重音位置的bb正好是轻声字,原本轻短的调值就会被迫加重和拉长,变成像阴平一样的高平调。

赵元任(1968)早就看到了轻声重读和变调阴平的关系。《汉语口语语法》将aabb式称为xxyy式,吕译本109页详细描述了在xxyy式里轻声重读变为阴平声的全过程:

xxyy里边的重音,如上所说,是在最后一个音节,哪怕基本形式是第二字轻声,x·y。例如:

荒·张→[,]荒·荒[,]张张·的/(较少见)荒·荒·张·张·的一个轻声音节恢复重音时,或者用阴平声(不管原来哪一声),或者恢复原来的字调(读书人倾向如此)。

清·楚→清[-]清[-]楚楚·的/清[-]清[-]楚楚[-]·的

规·矩→规·规·矩·矩·的/规·规·矩矩[-]·的

现在通常认为后两个字都重读,后两个字都用阴平声。

“重轻重重”只是aabb式的重音模式而不是声调模式,其声调模式并不因此改变,拿声调为“上+轻”的“马虎”来说,重叠为“马马虎虎”后声调模式仍然是“上上轻轻”。重音影响调值但并不改变调类。轻声重读后在调类上还是轻声,这好比上上连读时前一个上声字变读如阳平但仍是上声。反过来说,“重轻重重”的第二个音节只是轻读(读作轻音)而并非轻声。因此“马马虎虎”要读作[ma[214-35]·ma[214]xu[-55]xu[-55]],不读[ma[214-21]·ma[04]xu[-55]xu[-55]]。据《现代北京口语词典》(陈刚等,1997),北京话“马马虎虎”也说“麻麻胡胡”(那些事我还~地记得)。请注意:“麻麻胡胡”(máma hūhū)和“马马虎虎”(mǎma hūhū)第一音节实际都读[35]调,三、四音节实际都读[55]调,语音差别全在于第二个音节声调不同。如果第二个音节都读轻声,那“麻麻胡胡”还有什么必要另出条目呢?另据熊正辉先生告知,北京话里“马马虎虎”还可以读成[ma[-21]·ma[-01]xu[-55]xu[-55]],“马马”和“虎虎”的声调分别由“马虎”[ma[214-21·xu[04]]的前后字分解而来。这是一个很有意思的现象:“马”的单字调[214]扩展到两字组变成[21 04](马虎),再扩展到四字组变成[21 01 55 55](马马虎虎)。

轻声重读的现象不仅仅见于aabb式,重读之后也不限于读如阴平。刘泽先(1957)曾举例说:“西直门(hi[-]zh°men)”的“直”[钢强按:三字组的中字由轻音变为轻声]或“豆腐脑儿 (doufu°naur)”的“腐”,北京人一向念轻声,但是这些轻声字偶然要加重念出来的时候,重重地念成去声那是地道的北京念法。上声后面的轻声还比较接近阴平一些,例如“五十五 (wu[]shi°wu[])”的“十”。许多人在对小孩子说话的时候,“手”说成“手手(shou[]shou[-])”,“嘴”说成“嘴嘴(zui[]zui[-])”。在叫人的时候,有几个称呼末尾的音节要改变一下声调:改成阴平、去声,或是接近于阴平、去声。例如:

“奶奶”:nai[]nai°→nai[]nai[-],nai[]nai[]

“姐姐”:gie[]gie°→gie[]gie[-],gie[]gie[]

“妹妹”:mei[]mei°→mei[]mei[-],mei[]mei[]

以上例子中,“西直门”没太留心,但确实听人把“东直门”说成“冬至门”。厉为民(1981)也举过呼语“奶奶nǎi—nāi—!”的例子,而且说“其声调可比较:xiǎo—zhāng—!”。北京话的轻声有读如去声的趋势,王旭东(1992)曾有专文讨论。

轻声重读只是重音模式的改变,并不改变调类。在通常情况下,不管它变得像阴平、像阳平还是像去声,从调类上看都还是轻声。

三“想法/想法”和“老子/老·子”:重音别义和轻声别义

“想法”(设法)和“想法”(意见),读音的区别在于重音不同;“老子”(老聃)和“老·子”(父亲),读音的区别在于声调不同。但是,这两类不同的区别往往被混淆。

词典的注音反映时下对轻声的一般认识。以下例子中,指老聃的“老子”《现代汉语词典》未收,注音据《新华正音词典》;其他三条均摘自《现代汉语词典》第5版。汉语拼音后按实际读音加注音标。

想法】xiǎng∥fǎ[ia[214-35]fa[214]] 设法;想办法:~消灭虫害|想不出法来。

【想法】xiǎng·fǎ[ia[214-35]fa[214]] 思索所得的结果;意见:这个~不错……

【老子】lǎozǐ[lau[214-35]z[214]](老聃)

【老子】lǎo·zi[lau[214-21]z[0]]〈口〉①父亲。②男性的自称……

注音分为两类:“想法xiǎng∥fǎ”(设法)和“老子lǎozǐ”(老聃)为一类,上上连读;“想法xiǎng·fa”(意见,也读xiǎngfǎ,暂不讨论)和“老子lǎo·zi”(父亲)为另一类,上轻连读。但从实际读音看,注作上上连读的两例,重音模式不同;注作上轻连读的两例,声调模式不同;倒是标调不同的“老子”(老聃)和“想法”(意见),其重音模式和声调模式完全相同:

想法xiǎng∥fǎ(设法)[214-35 214]≠老子lǎozǐ(老聃)[214-35 214]

想法xiǎng·fa(意见)[214-35 214]≠老子lǎo·zi(父亲)[214-21 0]

老子lǎozǐ(老聃)[214-35 214]=想法xiǎng·fa(意见)[214-35 214]

指老聃的“老子”后字轻读,齐声乔(1956)就曾指出过这一事实:“两个上声字在一起的时候,第一个上声字变为阳平。……即使第二个上声字是轻声,这个规律也依然有效。例如:手里;水里;所以;可以;整理;管理;孔子;老子(道家)。”这组例子十分精彩,但这些精彩的例子所反映的事实却被人或有意或无意地忽略了。之所以“有意”忽略,是因为如果指“老聃”的“老子”也作为轻声词注音,那跟指“父亲”的“老子”就没法区别了。

前面分析的四个例子,其重音和声调模式分为三种:想法≠想法(=老子)≠老·子。这三种模式之间的差别光用轻声和非轻声的对立是无法描述清楚的,必须同时承认另有轻重音的对立在起作用。汉语的重音向来受到重视,但普遍把它看作是轻声的对立面,而轻声则被看作是轻音的等义语。赵元任(1979[1968],23-26页)说过,“从音位学的观点看,最好分为三种重音:正常重音、对比重音和弱重音”,他将“弱重音”又称为“轻声”。《辞海》的释义也十分明确:“在汉语的词里不念轻声的音节就是重音。”(1999年版“重音”条)

“轻声”究竟是声调问题还是重音问题,历来有不同意见。沈炯(1999)说林焘先生不用“轻声”而用“轻音”,就是考虑到它同声调“确实有语音层次和语音性质的差异”,“叫轻声混淆了它跟声调的差异”,“采用轻音的概念,可以明白无误地把它定位到轻重音系统中去”。反过来,也有人主张把“轻声”看作是声调问题。两种意见之所以长期相持不下,正是因为传统意义上的“轻声”本身就把声调和重音这两个不同性质的问题给搅在了一起。

“轻声”和“轻音”,说的往往是同一种语音现象。齐声乔(1956)举例说:咱们如果把“我想起来了”这句话里头的五个字摆起来一个一个地念,这几个字的语法和意义就很难捉摸。可是如果把“起来了”读成轻声,“起来”就很明显是“想”的补语,这句话是说“我刚才忘了,现在已经知道了”。如果只把“来了”读成轻声,那么,“来”字就是“起”的补语,这句话的意思是“我不想再躺下去了”。同样的例子,林焘(1962)用来证明“轻音影响结构”(自然也影响意义)。他将这种“轻音”跟“马·虎”、“桌·子”、“石·头”、“他·的”、“下雨·了”等词语里的“轻音”归为一类,叫做“结构轻音”,这跟齐声乔所说的“轻声”其实并无差别。

“想起来了”和“想起来了”结构和意义不同,那是因为重音位置不同。“起”字即便不在重音的位置,读的还是上声。“抖起来”(因得势或发财而神气十足)的结构和声调模式都跟“想起来”一致,《现代北京口语词典》(陈刚等,1997)注音作“dǒu qǐ lai”,“起”读上声。李兆同、徐思益(1981)曾以赵元任(1996[1968])举过的例子“芝麻大的烧饼”(像芝麻那么大的烧饼)和“芝麻大的烧饼”(芝麻很大的烧饼)为例,说明重音可以区别意义。

轻声跟重音不对立,这一点早就被人注意。高名凯、石安石主编的《语言学概论》(1963)虽然也采用了“轻音”的名称,但并没有简单地将它纳入轻重音系统。

该书63页说:

汉语没有词重音,但普通话和某些方言中却有“轻音”这样一种重要的语音现象。

像“先·生”“姐·姐”“衣·服”等不少双音节词的第二个音节在普通话里照例都读轻音(我们用前面加小点的办法来表示)。轻音音节是比较弱的音节,表现为发音比一般的音节短而轻,失去原有的声调,有时也会引起音质的变化。

引文一方面明确否定汉语有词重音,一方面明确肯定“轻音”(轻声)的存在,这说明作者十分清醒地认识到:汉语的“轻音”(轻声)和词重音并不是一组相互对立的语音现象。判断汉语有没有词重音,这要看“词重音”的定义怎么下。“想法”和“想法”重音位置不同(再如:裹脚≠(裹脚),反映的其实是句法的差别。在北京话的口语中,通常也不说“想法”(xiǎng fǎ),而是说“想法子”(xiǎng fǎzi)。

综合前三节讨论的内容,现在对轻声、轻音的性质以及它们之间的关系作个小结。

1. 轻声是一个调类。就北京话来说,它不是阴平、阳平、上声、去声之外的第五声,而是与包括阴平、阳平、上声、去声在内的非轻声相对立的一个调类(见下表)。

阴 平

阳 平 轻

上 声 声

去 声

北京话轻声和非轻声的关系

轻声和非轻声有时调值相犯,它们之间不存在“语音层次和语音性质的差异”。轻声不是变调:变调只改变调值不改变调类,而轻声却不再属于原来的调类。(轻声的“原调”指原来的调类,变调的“本调”指本来的调值。)轻声也可以变调,北京话轻声的调值通常短而轻,但在重读的时候,它会变得像非轻声的某个调。轻声“在许多方言里都并不是一个独立的调位”,它和调位的关系“很有些像形态音位和音位的关系”(魏钢强,2000,4. 3节)。轻声不光能区别意义,而且本身就有意义,这也正是形态音位的特征。尽管轻声的意义很虚很虚,人们仍然可以根据它总结轻声出现的规律;但谁也无法指出非轻声的任何一个声调出现的规律。

2. 轻音和重音相对。任何一个调类的字都可以读轻音或重音。非轻声(阴阳上去)可以读轻音,轻声在特定情况下也可以读重音。非轻声即阴平、阳平、上声、去声的字即便读轻音,它仍然属于阴平、阳平、上声、去声原来那个调;轻声重重地读出来,在调类上也还是轻声。只要读轻音就可能造成声韵母音质的改变,造成调值的改变。我们熟知的音节的“弱化”现象总是伴随着轻音产生的,它跟该音节是不是轻声字并没有必然的联系。

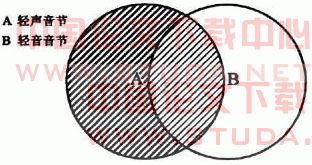

3. 北京话轻声的形成跟轻音有关;但轻声属于声调系统,轻音属于轻重音系统,二者不能混淆。在北京话里,轻声音节和轻音音节是交叉关系。如下图所示。

北京话轻声音节和轻音音节的关系

a是轻声音节;各类词典的注音,却往往把b当作轻声;而在下定义的时候,则只把ab重合的部分看作轻声字。在汉语中,重音能够区别意义,轻声也能够区别意义,就因为轻声音节和轻音音节时有重合,人们往往误把重音和轻声看作是同一个区别特征的两个对立面。

四“嚼裹[,儿]”和“缴裹[,儿]”:注音的尴尬

以目前对轻声通行的理解,依照《汉语拼音方案》注音,遇到需要区分轻声轻音的场合有时难免遭遇尴尬。《现代汉语词典》“嚼裹[,儿]”条的注音正说明了这一点。《现代汉语词典》1至4版“嚼裹[,儿]”和“缴裹[,儿]”都是分立的,例如第4版:

【嚼裹[,儿]】jiáo·guor〈方〉指生活费用:辛苦一年,挣的钱刚够~。也说缴裹[,儿](jiǎo·guor)。

【缴裹[,儿]】jiǎo·guor见634页〖嚼裹[,儿]〗。

“嚼裹[,儿]”(jiáo·guor)读[tiau[35]kuor[0]],没有疑问。“缴裹[,儿]”(jiǎo·guor)究竟该读[tiau[214-35]kuor[0]]还是[tiau[214-21]kuor[0]]呢?词典的注音看不出来。经调查,没发现有人读[tiau[214-21]kuor[0]]的。看来“缴裹[,儿]”当读[tiau[214-35]kuor[0]],可这又跟“嚼裹[,儿]”(jiáo·guor)[tiau[35]kuor[0]]的读音没有了区别。“嚼裹[,儿]”和“缴裹[,儿]”两个词条互见,可以完全排除由于编辑疏忽造成同音条目重出的可能。那么,二者的差别又在哪里呢?实际上,“缴裹[,儿]”(jiǎo·guor)的第二个音节只是读轻音而并非轻声,实际读音是[tiau[214-35]kuor[214]],它跟“嚼裹[,儿]”[tiau[35]kuor[0]]的读音是大不相同的。《汉语拼音词汇》(1989年重编本)“嚼裹[,儿]”(jiáoguor)和“缴裹[,儿]”(jiǎoguǒr)兼收,后者的第二个音节仍注为上声,就是强有力的证明。

倘若再要深究,还可以证明《汉语拼音词汇》中“缴裹[,儿]”(jiǎoguǒr)的第二个音节一定读的是轻音。因为按照[tiau[214-35]kuor[214]]的读音,可以也完全应该写作“嚼裹[,儿]”,没有理由平白多出一种字面上并不好解释的写法来。写作“缴裹[,儿]”,这是因为读轻音的上声字只有在上声字后,其调类才是明确易辨的。

非轻声的轻音如何标注,《汉语拼音方案》未作明确规定,各类出版物的处理不外乎标调和不标调两种办法,但具体处理方式又有不同。仍以《现代汉语词典》为例:

——轻音和重音不加区分。例如“打扫”(dǎsǎo)、“火把”(huǒbǎ)、“老虎”(lǎohǔ)、“管理”(guǎnlǐ)、“水手”(shuǐshǒu)、“所以”(suǒyǐ)、“引起”(yǐnqǐ),这些词的实际读音前重后轻,曾经被一些学者当作轻声词列举,但《现代汉语词典》全都不作轻声词处理。

——把轻音处理为轻声。例如后字不标调的“打手”(dǎ·shou)、“打点”(dǎ·dian)、“裹腿”(guǒ·tui),它们的重音模式和声调模式跟后字标调的“打扫”(dǎsǎo)、“火把”(huǒbǎ)等相比完全一致。前文讨论过的“不是”(bù·shi)也属此类。

——一般轻读、间或重读的字,标出声调,但在注音前加圆点,例如“小姐”(xiǎo·jiě)和“宝宝”(bǎo·bǎo)。但这两个词无论读哪一种音,其重音和声调模式都是不一样的。“一般轻读”时,“小姐”(xiǎo·jie)[iau[214-35]tiε[214]]前字变[35]调,“宝宝”(bǎo·bao)[pau[214-21]pau[0]]前字变[21]调;“间或重读”时,“小姐”(xiǎojiě)[iau[214-35]tiε[214]]后字重读,“宝宝”(bǎobǎo)[pau[214-35]pau[214]]前字重读。(“宝宝”的两种读音参看董少文1955,85页)

——其他方式。如“嚼裹儿”(jiáo·guor)和“缴裹[,儿]”(jiǎo·guor),试图利用本调不同的上字同时反映下字读音的差异。第5版则干脆将“缴裹[,儿]”(jiǎo·guor)条一删了之。

学习普通话主要靠耳听口效,对工具书的依赖毕竟有限,词典中上述标调不统一的缺陷因此被掩盖了起来。有些词读者如果原本不会读,光看词典的注音是根本读不出来的。例如,仅仅根据“bù·jie”(不价)和“bù·shi”(不是)的注音能读出两个“不”字的不同吗?再例如,“晌午”(shǎng·wu)、“显摆”(xiǎn·bai)、“找补”(zhǎo·bu)、“起火”(qǐ·huo)等这样一些词,从未接触过它们的南方人不知该怎么读,而北方人也只能按自己的方言习惯折合成普通话来读。一直猜想普通话的“zhǐ·jia”(指甲)大概应该读[t[214-21]tia[0]],可听电视里头灰指甲药品广告是说[t[214-35]tia[214]]。谁对谁错还没法拿实际读音来检验:北京话口语习惯说的是“zhī·jia”。“jiáo·guor”(嚼裹[,儿])和“jiǎo·guor”(缴裹[,儿])区别在哪儿,仍很难搞清。

某少儿社出版一本注音读物,根据《现代汉语词典》的处理,“拿起来了”注作“ná qi lai le”;家长抱怨说连着三个不标调的音节不知道该怎么教孩子读(还好没遇上“躲起来了的呢 duǒ qilai le de ne”,五个音节不标调),于是改为“拿了起来”(ná le qǐ lai)。该社校对科长还把这作为经验介绍,滑稽中隐含着无奈。读者的感觉是对的,“起来”不是轻声,当作轻声没法读:同是“上轻轻”结构,排除语调干扰,“走了的”、“老子的”、“早着呢”、“怎么着”、“你们的”、“暖和了”调值一样;但拿“躲起来”跟它们相比,声调完全不同。

不区分轻声和轻音,不可能消除注音的尴尬。

五“法子”(fázi)和“法子(fǎzi)”:规范的误会

轻声轻音不辨,容易让人对普通话的语音规范产生误解;加之来自电视等强势媒体的北京话口语习惯读音(跟若干年前的“广播腔”大不相同)的干扰;即便是专门从事汉语教学和研究的学者以及指导普通话训练和测试的专家,有时也会被弄糊涂。吕建国主编的《普通话与教师口语教程》(试用本)专门设有“轻声训练”一节,“上声+轻声”的例子有:

打点 dádian 法子 fázi 晌午shángwu 找补 zháobu

这里有两大误会。第一,误把后字的声调问题看作是前字的声调问题,至少从注音看是这样。试想:“打点”、“晌午”、“找补”的声调真要跟“阳平+轻声”一样,何不直接说前字就是阳平?不要以为没有人心存这样的疑惑,他们只是觉得,“只要《大纲》和《现代汉语词典》不将其归为阳平,我们就无法在普通话水平测试中以此作为标准”(王小潮,2001)。

前字读如阳平的“上声+轻声”,跟真正的“阳平+轻声”比,它们的读音是有区别的,区别就在所谓的“轻声”上。《现代北京口语词典》中的“打扫”(dá sou)前字标阳平,它跟前字上声读如阳平的“打扫”(dǎsao)声调肯定不一样,否则没有理由“打”字不标作上声。两个“打扫”前字调值相同,声调的差别在后字。按照普通话的语音规范,“打点”、“晌午”、“找补”如果前字读如阳平的话(这从词典的注音是看不出来的),实际读音就应该是“dǎdiǎn”、“shǎngwǔ”、“zhǎobǔ”,其后字全都是读轻音的上声字,跟真正的轻声读音不一样。北京话“找补”确有人习惯说“zháobu”,但普通话不取。

第二,误以为普通话“法子”(fǎzi)的“法”跟北京话的习惯一样,都读作阳平,而且还是从上声变调来的。这个误会更大,有必要说清楚有关读音的来龙去脉。

“法”在北京话口语里是个多音字,俞敏《北京口语里的多音入声字》(1995)列举了它的四种读法:“没fār”,“没fǎ子”,“fǎ律”,“fá身”。早期辞书反映了这些读音(文大生,1980)。台湾最新的《国语辞典》(1998网络版)“法子”依然注作“匚丫·”(fázi)。“法”统读为“fǎ”始于1963年出版的《普通话异读词三次审音总表初稿》,王力先生(1965)曾说过《审音表总表初稿》当初这么处理的理由:“一个北京人不说fázi而说fǎzi(法子)……是会觉得不顺口的,也是不像北京话的。但是,为了全国人民的便利,北京人似乎也可以忍受一点别扭。”1985年公布的《普通话异读词审音表》沿袭了这一处理。

“法子”的注音作“fǎ·zi”,按照普通话的语音规范应该读[fa[214-21]ts[0]]。“子”是后缀,读地道的轻声,不可能让前面的上声字变调如阳平。

混淆轻声和轻音,已经成为正确认识普通话语音规范的障碍。下面两段文字摘自《全国汉语方言学会第十一届学术年会论文提要》(78-79页。作者完全让“轻声”前的上声字该读 [21]调还是[35]调弄糊涂了,主张“两种读法都应当视作规范读音”):

上声变调分两种情形,上声调前变35调,其他声调前变21调。前者如“北斗”、“选举”、“古董”,后者如“北京”、“选民”、“古代”。如果第二个音节是轻声,同样是两种情形。一种变21调,如“打发”、“本钱”、“鬼子”、“尺寸”;一种变35调,如“骨头”、“脊梁”、“打点”、“主意”、“哪里”、“矫情”等。二者看不出分化条件。

我们在普通话测试工作中也遇到类似问题。“主意”的“主”是念成21呢?还是念成35?大多数人更习惯读35调。有些词似乎只能念35,念成21就觉得十分别扭,例如“打点”的“打”似乎只能念成35,“哪里”的“哪”多数情况下也念成35。我们赞成对那些没有区别词义作用的多音字词进行规范,但前提是尊重大多数人的习惯,否则规范就失去群众的基础,推广也就成为一句空话。我们建议,这种情况大可不必作“说一不二”的硬性规定,两种读法都应当视作规范读音。

对于“轻声”前上声字的两种变调“看不出分化条件”,固然说明作者不很了解北京话;但不可否认,词典通常采用的轻声和轻音不分的注音方式在一定程度上也起了误导作用。前字读[35]调的“轻声”词引文举了六个例子:骨头|脊梁|打点|主意|哪里|矫情。而这六个例子中实际隐含着以下四种情况(括号里是《现代汉语词典》的注音):

1. “打点”(dǎ·dian)、“哪里”(nǎ·li):上上连读,后字读轻音,前字仍变[35]调。

2. “骨头”(gǔ·tou)、“脊梁”(jǐ·liang):上轻连读,前字读[21]调,不读[35]调。前字旧读阳平,不少北京人至今仍习惯这么读,《现代汉语词典》过去也一直注作“gú·tou”和“jí· liang”,第3版才根据《普通话异读词审音表》改过来,这跟上声的变调无关。

3. “矫情”(jiáo·qing):前字阳平。两字组的声调跟“打点”(dǎ·dian)、“哪里”(nǎ·li有明显区别,“矫”字的[35]调不能看作是上声的变调。

4. “主意”(zhǔ·yi):上轻连读,前字读[21]调。有人习惯前字读[35]调,这跟把“打扮” (dǎ·ban)读成“dá·ban”一样,并不符合普通话的规范,更同上声的变调无关。

“骨头”(gǔ·tou)、“脊梁”(jǐ·liang)、“主意”(zhǔ·yi)前字应该读[21]调,普通话测试时如果发现有人读[35]调应该纠正才是,绝不能“视作规范读音”。

六“一个(·ge)萝卜一个(gè)坑”:注音的混乱和解决的办法

《现代汉语词典》第3版和第4版“一个萝卜一个坑儿”注音作“yī·ge luó·bo yī gè kēngr”。前面的“一个”拼音连写,“个”不标调;后面的“一个”拼音分写,“个”标去声。这一方面是由于疏忽,另一方面也反映出编者的举棋不定:把“一个”的“个”看作轻声吧,它又有点儿去声的意思,还能让前面的“一”字变调如阳平;标作去声吧,它又确实读得很轻。第5版注音改作“yī gè luó·bo yī gè kēngr”,条目内部的“一个”注音统一了,但跟相邻的条目“一个劲儿”(yī·gejìnr)和“一个心眼儿”(yī·ge xīnyǎnr)的“一个”又不一致了,而这三个“一个”读音并没有实质性的差别。

《现代汉语词典》第5版对轻声词的注音作了细致的修订。例如,“这里zhèlǐ|那里nà·li”、“里面lǐmiàn|外面wài·mian”等成对的词,过去一直是一个算轻声词,另一个又不算,现在注作“这里zhè·lǐ|那里nà·lǐ”、“里面lǐ·miàn|外面wài·miàn”,全都统一起来了。“想法xiǎng·fa|做法zuòfǎ|看法kàn·fǎ”,过去三个“法”字注音不一样,现在注作“想法 xiǎng·fǎ|做法zuǒ·fǎ|看法kàn·fǎ”,也都统一了。请注意,以上修订把各人感觉是轻是重不一致的字音统统处理成可以读轻声也可以不读轻声,多少有点儿调和折中的意思。这种处理只是从即兴的感觉出发,当然很不彻底,例如:“北边běibiān|南边nán·bian”,还是一个是轻声词,一个不是;“鼓鼓囊囊”(gǔ·gunāngnāng)和“满满当当”(mǎnmǎndāndāng)都是aabb式,读起来声调完全一样,但第二个音节一个不标调,一个标上声;“对不起”(duì·bu qǐ)、“差不多”(chà·bu duō)、“来不及”(lái·bu jí)、“免不了”(miǎn·bu liǎo)、“禁不起”(jīn·bu qǐ)等条“不”字不标调,而“一个巴掌拍不响”(yī·ge bā·zhang pāi bù xiǎng)“不”字标作去声。个别修订还带来了新的矛盾,例如前4版中“做法zuòfǎ”和“作法zuòfǎ②”音义相同,第5版的注音却人为地区分出“做法zuò·fǎ”和“作法zuòfǎ”来。

注音混乱的现象同样存在于义务教育的教科书中。以单音节动词重叠式为例,人民教育出版社2001初版的两种小学教材都有自相矛盾的问题。例如:九年义务教育六年制小学教科书《语文》第一册43页“数数”(shǔshǔ,数数颜色真不少)后字上声,47页“说说”(shuōshuo,再说说同学们是怎样做这个游戏的)后字轻声;义务教育课程标准实验教科书《语文》一年级上册43页“数数”(shǔshǔ,数数颜色有七道)后字上声,115页“点点”(diǎn dian,燕子妈妈点点头)后字轻声。人教版的上述两种教材,课后练习中“读一读”、“说一说”、“写一写”、“想一想”,“一”字全都标出声调;而苏教版的小学《语文》教科书,“读一读”、“演一演”中“一”字却不标调。苏教版中,“冒出来”(mào chu lai)“长起来了”(zhǎng qi lai le)的“出来”、“起来”参照《现代汉语词典》的注音一律不标调;可人教版通常不这么处理。

国家标准的规定又是另外一种情况。《汉语拼音正词法基本规则》(gb/t 16159—1996)中“láilai-wǎngwǎng”(来来往往)“shuōshuo-xiàoxiào”(说说笑笑)和“qīngqīng-chǔchǔ”(清清楚楚)“wānwān-qūqū”(弯弯曲曲)的第二个音节,“jūle yī gè gōng”(鞠了一个躬)和“zhège”(这个)的“个”,或标调或不标调处理不一。而“yīng bùyīnggāi”(应不应该)的“不”标作去声,“mànman”(慢慢)和“húlihútu”(糊里糊涂)的最后一个音节不标调,也都跟人们普遍的认识以及教材、工具书中惯常的处理不一样。

汉语拼音轻声标调的问题同样困扰着出版界。各种教材、权威工具书和国家标准处理不一,甚至自相矛盾,让人无所适从。2002年10月,中国版协校对研究委员会和教育部语用所联合主办研讨会,希望能够达成一个一致的意见。(会议报道见同年11月5日的《新闻出版报》)五十五家教育和少儿出版社派员参加了这次会议,提出了许多编校实践中遇到的问题,意见最集中的就是轻声问题。笔者出席会议并认真听取了同行的意见和专家的答疑,并在会后向组织者明确表示了对他们急于出台“专家规范”的忧虑。

其实让人“拿捏不定”的主要是非轻声的轻音字。此类字的注音受到关注甚至引起“争执”,表明公众普通话水平的进步和细节追求的提升。这就要求我们对轻声的认识和注音处理也能够“与时俱进”。我们一方面要从语言事实出发,在理论上分清轻声和轻音;另一方面则要在理论的指导下改进和完善注音,并在成功实践的基础上总结和形成规范。轻声的注音是一个系统工程,操作上有许多难点,应该在词典上先行尝试。这里提出几条建议:

1. 遵循《汉语拼音方案》“轻声不标”的原则,非轻声的轻音一律标明声调。“哪里”、“打手”、“不是”(错处)、“一个”可以分别注作“nǎlǐ”、“dǎshǒu”、“bùshì”、“yī gè”。这样处理,跟《现代汉语词典·凡例》3.7(a)“上声在……轻声前变半上”的表述也正好吻合:“哪里”和“打手”的前字在任何情况下都不读“半上”[21]调,可见它们都不是轻声词。

2. 遵循按调位注音的原则。在轻声和非轻声不能区分的时候,读轻音的不标调,读重音的按四声标调。《汉语拼音正词法基本规则》“mànman”(慢慢)和“húlihútu”(糊里糊涂)的最后一个音节不标调实际上是按调类(轻声)注音,按调位注音应该标为阴平声。

李荣(1997)曾提出记录声调的总原则:“调值是什么,要如实记录发音人的话。至于某个连调组里,某个调值是本调还是变调,假如是变调,如何判定其本调,要根据本方言的全部连调规律,古今演变,方言对应,才能确定。”注音和记音有所不同,但区分轻声和非轻声有时候同样不容易而且不必要,因为语言在交流中总是根据音位来理解意义的。

3. 遵循对称的原则。轻声和非轻声有时不容易分辨,而且并不稳定,往往因人而异,《普通话异读词审音表》因此“一般不予审定”。词典的注音实际上是一个整理和审定过程。意义和用法相同的字,处于同一结构同一位置的字,标调或不标调应该一致。例如:“这里”、“那里”和“哪里”的“里”可以都标上声;“这个”、“那个”和“一个”的“个”可以都标去声;“想一想”、“动不动”、“对不起”一类结构中的“一”和“不”,趋向动词“起来”、“下去”之类,以及单音节动词重叠式的后字和aabb重叠式的第二个音节,都应该考虑一律标调。

4. 汉语中单纯的轻重音变化跟词性和语法结构有关,大都可以预见。《现代汉语词典》中“作法”(zuòfǎ)和“作法”(zuò∥fǎ)标调相同,并无轻重之分;把“想法”和“想法”、“不是”和“不是”对立起来也未必有那个必要。《新华正音词典》特别提示作为“是”的否定形式的“不是”后字不读轻声;但实际上“你的不是”和“不是你的”,两个“不是”可以读得没有任何区别——后字轻到似有若无。《现代汉语词典》中“一般轻读、间或重读”的字“轻读”时通常只是读轻音,可以考虑就用区别这类字的办法(标出声调,但在注音前加圆点)表示必须标注的轻音。如:nǎ·lǐ(哪里)。极个别轻声和非轻声确有两读且必须同时保留的可分别出条。如:宝宝bǎo·bǎo/宝宝bǎo·bao(实际上前一个读音可考虑淘汰)。

【参考文献】

[1]晁继周(主编) 2002 《新华正音词典》,商务印书馆。

[2]陈刚 宋孝才 张秀珍 1997 《现代北京口语词典》,语文出版社。

[3]陈建民 1982 《北京口语漫谈》,《中国语文》第1期。

[4]董少文 1955 《语音常识》,文化教育出版社。

[5]杜永道 1993 《北京话中的“一+名”》,《中国语文》第2期。

[6]高名凯 石安石(主编) 1963 《语言学概论》,中华书局。

[7]李明 1996 《ab式双音节形容词重叠式的读音考察》,《语言教学与研究》第1期。

[8]李荣 1997 《考本字甘苦》,《方言》第1期。

[9]李兆同 徐思益 1981 《语言学导论》,新疆人民出版社。

[10]厉为民 1981 《试论轻声和重音》,《中国语文》第1期。

[11]林焘 1962 《现代汉语轻音和句法结构的关系》,《中国语文》第7期。

[12]刘祥柏 2004 《北京话“一+名”结构分析》,《中国语文》第1期。

[13]刘泽先 1957 《北京话里究竟有多少音节——一个初步的调查统计》,《中国语文》第2、3期。

[14]吕建国(主编) 2003 《普通话与教师口语教程》(试用本),广东旅游出版社。

[15]吕叔湘(主编) 1980 《现代汉语八百词》,商务印书馆。

[16]平山久雄 1992 《从历时观点论吴语变调和北京话轻声的关系》,《中国语文》第4期。

[17]齐声乔 1956 《汉语的字调、停顿与语调的交互关系》,《中国语文》第10期。

[18]沈炯 1999 《从轻音现象看语音与语法研究的关系》,马庆株编《语法研究入门》,商务印书馆。

[19]王晶 王理嘉 1993 《普通话多音节词音节时长分布模式》,《中国语文》第2期。

[20]王力 1965 《论审音原则》,《中国语文》第6期。

[21]王小潮 2001 《普通话水平测试的轻声和次轻音问题》,《现代传播》第2期。

[22]王旭东 1992 《北京话的轻声去化及其影响》,《中国语文》第2期。

[23]魏钢强 2000 《调值的轻声和调类的轻声》,《方言》第1期。

[24]文大生 1980 《关于审音问题的几点想法》,《中国语文通讯》第5期。

[25]奚博先 1996 《嘴里哪来“热豆腐”——试谈北京土音》,陈恩泉《双语双方言书系乙种:双语双方言》(四),汉学出版社。

[26]徐世荣 1982 《双音节词的音量分析》,《语言教学与研究》第2期。

[27]俞敏 1995 《北京口语里的多音入声字》,《方言》第1期。

[28]赵元任 1979[1968] 《汉语口语语法》,吕叔湘译,商务印书馆。英文原著,1968年。

[29]—— 1996[1968] 《中国话的文法》(全译本),丁邦新译,刘梦溪主编《中国现代学术经典·赵元任卷》,河北教育出版社。英文原著,1968年。

[30]中国社会科学院语言研究所词典编辑室 1978 《现代汉语词典》,1983第2版,1996第3版,2002第4版, 2005第5版,商务印书馆。

[31]—— 1991 《现代汉语词典·补编》,商务印书馆。

[32]国家技术监督局批准、发布 1996 《汉语拼音正词法基本规则》,语文出版社编《语言文字规范手册》,语文出版社1997第3版。

[33]国家语言文字工作委员会、国家教育委员会、广播电视部发布 1985 《普通话异读词审音表》,语文出版社编《语言文字规范手册》,语文出版社1997第3版。

[34]汉语拼音词汇编写组 1991 《汉语拼音词汇》(1989年重编本),语文出版社。

[35]江苏中小学教材编写服务中心 2001 义务教育课程标准实验教科书《语文》一年级(下),江苏教育出版社。

[36]课程教材研究所、小学语文课程教材研究开发中心 2001 义务教育课程标准实验教科书《语文》一年级上册,人民教育出版社。

[37]人民教育出版社小学语文室 2001 九年义务教育六年制小学教科书《语文》第一册,人民教育出版社。

[38]《全国汉语方言学会第十一届学术年会论文提要》 2001 会议材料。

[39]免费论文网