【标题注释】(1)theory of revolution或study of revolution,仅依汉语习惯译为“革命学”。显然,这一译法并不准确。如马克思主义的革命理论,逻辑严密,深刻而精辟,但似乎同样不能译为“革命学”。对西方人文社会科学有广泛而深刻影响的马克思主义革命理论,由于篇幅所限以及本文评介仅限于20世纪以来的革命研究,而未能在文中充分予以评述,但从介绍的有关理论中,我们仍然可以察知其影响。(2)西方学者从其学术传统和价值观出发提出的很多观点不仅有悖于马克思主义,而且就其学术观点和学术价值本身来看都存在许多值得商榷之处,也是笔者所不能同意的。(3)本文涉及的西方学者中,其中部分作者的著作已在国内翻译出版,但对于与“革命学”相关的理论和流派进行系统的归纳介绍,特别是有关其研究取向和历史流变的著述,笔者尚未见到。本文基本采用了美国政治学家jack a. goldstone的分期办法。谨致谢忱。参见jack a. goldstone( edt. ) . : revolutions: theoretical, comparative and historical studies thomason-wodsworths press canada 2003“导言”。

【内容提要】20世纪的西方学术在融合和分化的大背景下,特别是在西方现实需要的强大推动下,兴起了众多交叉学科和研究领域。如“现代化”理论一样,“革命”也是西方学者多角度、多层面地加以探讨的活跃领域之一。西方学者真正以比较客观、公正的态度研究“革命”是自俄国十月革命之后,迄今为止大致经历自然史阶段、一般理论、结构—功能理论和行为主义革命理论等四个阶段。其研究方法和取向各不相同,反映了西方“革命”研究的多维视野。

【摘 要 题】学术史

【关 键 词】西方“革命学”/西方学术

【正 文】

中国古人曾经用“汤武革命,顺乎天而应乎人”来描述急遽而深刻的社会变化,这其中隐含着积极、肯定的价值取向。公元前21世纪,古埃及旧王朝时代法老珀辟二世被推翻时,曾有这样一段文字来描写当时的情形:“真的,许多死者被葬在河里;河流是坟墓,而尸体防腐的场所已变成河流。”“真的,贵族是不幸的,然而贫民则十分愉快。每一个城市都说:‘让我们镇压我们中间的有势力者吧。’”“真的,国家像陶轮一样翻转过来;强盗是财宝的占有者,而[富人则变成了(?)]抢劫者。”“真的,[南方的]船已被破坏;城市被毁灭而上埃及已变成空虚的荒野。”[1] (p7-8)这段描述,反映的也是革命时期的场景。至于近现代以来发生的无数次大小规模的革命更是不胜枚举。在人类社会发展过程中,和平时期是常态和主流,但革命在其中所起的作用也是不可低估,尤其是在社会转型和变迁的时刻。因此,世界历史正是在和平与革命的相互交错中开辟了通向现代的发展历程。各大文明单元,几乎无一例外地都经过革命的洗礼。四千多年前的文字,至今读起来仍有惊心动魄、刀光剑影之感。

为什么一个貌似强大的统治会被他的“暴民”推翻?从这一政治现象发生的那一刻起,它就成为一个令无数学者着迷,努力寻找但至今也没有完美答案的古老问题。柏拉图、亚里士多德、马基雅维利、托克维尔、马克思等经典作家对这一问题都提出过一些独到的见解。20世纪以后,西方学术界有关革命的研究成为人文社会科学界众多学科积极参与、共同研究的学术领域,有精辟见解的成果也不断问世。但是,就我国的学术界而言,可能是囿于学术成见或意识形态敏感话题而自我设防,因此纯粹学术意义上的“革命”研究“几乎还是一片空白。”(注:钱乘旦:《“革命”研究:革命的原因、性质和目的》,南京大学学报,2002年第3期。)这显然不能适应新时期我国哲学社会科学发展的需要。本文拟从西方“革命学”兴起的背景、主要流派及学术观点、发展阶段特点等方面对20世纪西方学术界“革命学”研究的历程进行初步评介,以期推动我国在这方面研究的开展。

一 西方“革命学”兴起的背景

20世纪初,美国在世界上崛起之后,从国家战略利益出发,其官方和学术界对世界范围内的重大历史事件和各国的历史与现状都给予了充分的关注和研究。特别是在两次世界大战期间和以后,欧洲大陆很多著名的社会学家纷纷移居美国,从而给美国的国际学术中心地位注入了活力,一批具有世界眼光的学者开拓了众多的学术领域。其中,最为引人注目的是社会学和政治学的繁荣与发展。美国的社会学与政治学在吸收和光大西欧学术传统的基础上,逐渐从纯粹思辨转向实证研究。这些研究从实用主义和功利主义原则出发,以美国的内政外交政策为核心,选定研究课题。以托马斯·帕克为代表的芝加哥学派和以提尔科特·帕森斯为代表的哈佛学派,对扩大社会学的研究领域和方法论,做出了杰出贡献。其中帕森斯系统地提出了“结构—功能主义”的社会系统理论。这一理论虽然从60年代以来在国际大动荡中受到了挑战,但至今也不能说它已失去方法论的意义。

二战后,行为主义方法在政治学研究中兴起。与社会学繁荣发展的背景一样,政治学研究对象也随着方法的更新而扩大,其研究多从宏观的、比较的、历史的、分析的视角入手,多层面多角度地展开。政治学家用历史的方法,历史学家用社会学的方法,社会学家关注社会变迁,研究政治变迁的历史根源。现代化理论、比较政治学、发展社会学、历史社会学、政治社会学、发展政治学、比较政治分析等众多新兴学科在这种融合与交叉中诞生。1960年~1975年,哈佛大学邀集巴林顿·摩尔、李普塞特、丹尼尔·贝尔、霍曼斯、茜达·斯科克波尔、沃哥尔等一批名学者举办研讨会,广泛地研究了社会理论、社会分层、政治社会学、历史社会学等。期间还专门研究了罗斯福新政、19世纪以来美国的社会公共福利史以及比较革命史(comparative history of revolutions)等。这些学者大都是“通才”,既是社会学家也是政治学家和历史学家。如茜达·斯科克波尔曾任芝加哥大学社会学教授,兼任政治学教授,随后又与彼得·伊文斯共同担任美国国家社会科学研究会(ssrc)资助的“国家和社会结构”大型项目的主持人。[2] (p2-4)

总之,出于维持美国国际地位的现实需要,加上学术发展融合和分化双重趋势的影响,以及受到对具有普遍性和影响力的“革命”本身学术兴趣的驱使,政治学家、历史学家、社会学家、心理学家都曾给予关注,提出许多有价值的理论。但必须说明的是,所谓“革命学”并非真正意义上的学科,它既没有自成体系的概念范式、分析框架,也没有专门的学科建制,因此,它更没有从其他学科门类中分立出来。甚至连“什么是革命”这一根本问题至今也仍未达成共识。所以,准确地说,“革命学”只是正在形成中的边缘课题。

西方学者真正以比较客观、公正的态度进行革命比较研究是在1917年俄国十月革命后。迄今大致经历了四个发展阶段:20~30年代的自然史阶段、60~70年代政治暴力的一般理论阶段、70年代末~80年代末的结构—功能主义理论阶段以及90年代初迄今的行为主义革命理论阶段。

二 自然史阶段(20~30年代)

这一阶段里,很多历史学家和社会学家对西方历史上发生的几次重大革命,如1640年英国革命、1776年美国革命、1789年法国革命以及1917年俄国十月革命进行探讨。(注:这一时期的代表人物为edwards,pettee和brinton等。)他们试图阐明这些大革命所表现的共同特征,并总结出带有规律性的结论。[3] (p3~4)

(1)每次革命爆发前,大批知识分子不再拥护统治集团,反而撰写文章批评、谴责政府,呼吁改革。这些对立行为甚至赢得统治集团内部一些成员的支持。如法国贵族同样喜爱伏尔泰的讽刺剧,英国贵族反而同情清教徒,俄国贵族还呼吁建立地方杜马。知识分子的不满之所以值得重视,是因为它常常代表大众的心愿,而且会在社会上进一步扩散。(2)旧政府崩溃之前,倾向于接受知识分子的批评,并试图进行改革。路易十六和斯托雷平垮台前都曾进行局部性的改革,不过这样的改革多出于应付,并没有给予知识分子真正的权力。(3)政府在政治上、经济上和军事上的无能表现,即意味着政府失效(government failure)。而失效并非由反对派造成,失效的表现是国家失控或军队不听指挥。(4)革命派在夺取政权后,内部分歧最终引起混乱。旧政权被推翻后,革命派内部发生内讧,并分化成三派:激进派(左派)、保守派(右派)和温和派(中间派)。三派争执不下的结局就是政变或内战。最终获得控制权的通常是温和的改良派。这一结论至今看来仍然正确,如伊朗1979年伊斯兰革命中,霍梅尼以兼具民主斗士、爱国领袖和教主三重身份而走进政治权力中心。但从其执政后的政治实践来看,既没有走向民主,也未走向绝对专制,更没有走向全面复兴“沙里亚”(伊斯兰教法为核心的原教旨主义)的道路,而是左右摇摆,折中行事。[4] (p349~356)(5)当温和派在旧政府遗留的组织框架内进行温和的改革时,激进的群体就会组织新的团体。(6)政治组织的彻底重建和意识形态的剧烈变化,不是发生在旧政府垮台之时,而是发生在激进派取代温和派之后,因为温和派面对压力和混乱时常无所作为,而激进派可以采取极端措施来处理压力,获得最终控制权。(7)革命引起的混乱以及激进派控制权力常常会导致武力恢复秩序。雅各宾派主政后,实行恐怖统治,把大批反对者投入监狱、捕杀。斯大林为消灭政治异己分子(持不同政见者)而实行大规模的清洗等就是证明。(8)激进派和温和派之间的权力斗争因外国的武装干涉而使军事强人进入权力中心。华盛顿、拿破仑以及20世纪的凯末尔、铁托和穆加贝都是这样上台的。这些人物之所以众望所归,就在于他们具有依靠军人背景恢复社会秩序的能力。(9)激进阶段过去以后,国家会进入注重实效的务实时期,在维护自身统治的同时,进行局部的温和改革。这一时期内,早期的激进人物大都死亡或在斗争中败阵,由温和派占上风。温和派批评先辈的某些“过分”行为,把国家工作中心从政治斗争转向经济发展。罗伯斯庇尔垮台后,法国进入这一时期。斯大林逝世后,赫鲁晓夫在批判斯大林的基础上试图摆脱斯大林模式的束缚。实际上,中国的历史实践为这条结论作了最好的注释。

在第一阶段,还就“革命为什么能爆发”,亦即革命原因问题进行了探讨。主要存在三种不同意见,而这三种意见反映了不同的学术旨趣和方法取向。[3] (p2)

(1)“苦难产生革命”。即当压迫无以忍受时,苦难大众就会联合起来反抗。哪里有压迫,哪里就有反抗。反抗规模扩大就是革命。这种说法有一定道理,但无法解释在同样情形的国家里,为何有的发生了革命,有的则没有发生?况且,决非生活在贫困苦难中的大众就一定起来革命。相反,他们根本无能力组织起来,其中一部分还把对美好生活的憧憬寄托于死后的天堂,不具备反抗意识。迄今为止的人类历史上处处充满了各种各样的苦难、不平等和压迫,但革命毕竟是少数,是历史发展中的非常态,更多时期内还是和平。

(2)国家政权面临无法克服的困难时,革命就爆发了。当一系列社会问题如政权离心倾向、饥馑、统治集团内讧或战争等同时出现,实际上宣告了其统治的崩溃,也就开启了革命洪流的闸门。这种说法有其可取之处,但无法解释革命会具体地在哪个地区发生或以何种方式发生。从历史实际看,国家政权的崩溃大都是逐步接近,并且上述情况几乎没有同时出现过,罗马帝国衰败的过程就历经200年之久。

(3)一种对未来生活的热烈向往动摇了大多数人对现实生活的信念时,革命就来临了。这种看法的合理之处在于考察了人类社会之所以能发展,即在于人类理想与社会现实之间的不和谐。历史上哪一次革命不是聚集在美好的、充满理想的革命旗帜下进行的?那么,是什么原因使某种共同的理想在大多数民众的心里扎下根来?比如,马克思描绘的未来理想社会,为什么没有在发源地扎根,而在众多的经济落后国家扎下了根?原因在于不同的社会经济结构和文化背景的差异,对同样的刺激会作出不同的反应。中国和日本面对同样的西方压力和文明的挑战,其反应却大不相同。日本走上自上而下的改革道路,而中国后来却走上革命的道路。

三 政治暴力的一般理论阶段(60~70年代)

第二次世界大战以后,一大批亚非拉国家取得了反帝、反殖民主义斗争的胜利,赢得了国家独立,获得了民族解放。这些新生的民族国家,经济上迅速恢复并得到发展,大众受教育程度普遍提高,政治上也发生了很大的变化。暴力往往成为争取独立过程中普遍使用的手段。独立后,革命、政变、骚乱和内战随处可见。这种情况自然引起了西方学者的高度关注。这一时期的学者们正是着眼于普遍存在的暴力现象而总结出政治暴力的一般理论。

(1)心理学方法解释。该方法最早由戴维斯(davies)提出,后又被古尔(gurr)加以发展。[5] 他们在接受“苦难产生革命”观点的基础上,进一步探讨了“是什么样的苦难”最有可能导致革命。心理学方法认为,如果大众视苦难为生活中理所当然的话,他们则会承受高度压迫和苦难。在戴维斯看来,光有“悲惨处境”是远远不够的,世界上许许多多地区的农民仅维持其基本生活水平,年复一年地忍受着悲惨的生活而没有起来革命。首先起来反抗的并不是贫穷者当中最贫穷的人,而是那些企望改变生存条件的人。换句话说,只有当他们内心产生某种期望,而期望又受到挫折时,才最有可能产生对抗和不满的情绪。他们会把对社会期望的焦点从物质条件转移到政治参与。如果革新政治的愿望一再受挫,就会导致大多数人相信:舍革命一途,别无选择。因此,任何国家大众期望被激发而又不能得到满足时,该国家不稳定因素才能形成。这种情况在该国家与经济相对发达的国家打交道时,或者其国内经济已有很大发展,但发展又不均衡时最容易出现。戴维斯认为,一个时期的经济繁荣,提高了大众的期望值,如果随后出现了经济严重衰退,把期望值粉碎(经济增长的j—曲线),那么就会促使大众产生被剥夺感和攻击感。[6] (p5~19)

(2)系统分析解释。主要由斯梅尔瑟(neil j. smelser)和约翰逊(chalmers johnson)从系统平衡分析角度提出。他们认为,在寻找革命爆发的原因时,不应该把注意力仅仅放在大众不满和期望值受挫上,而应该考察革命发生国家的社会组织系统。斯梅尔瑟认为,当一个国家组织结构中的各子系统(政治子系统、经济子系统和年轻一代的梯队教育)都以大致相同的增幅增长时,国家、政府就会稳定。当某一个子系统独立发生变化时,就会造成国家大系统的不均衡状态。正是这种不均衡感使大众产生迷茫感并招致新的价值观出现。而且一旦不均衡变得严重,则又促进对统治秩序构成挑战的激进意识形态越发广泛的传播。当值此时,一次战争、一次政府失控抑或一次饥馑便可摧毁政府。他还认为一个稳定而发展的社会,就是不断分化、又不断整合的过程。能否分化并形成新的整合机制是衡量一个社会现代化程度的重要指标和尺度。一个社会的分化不均衡性经常发生,随之,断裂的可能性随时可以存在。正是由于分化和整合的不同步性导致社会动荡与冲突。[7] (p4,p169~170)这种情况在发展中国家尤为常见。

亨廷顿正是在上述两种理论的基础上,提出“现代化导致革命”的理论。他认为,现代化之所以导致革命,首先是因为教育机会扩大和经济增长导致人们的政治参与欲望增长超过其政治组织所能提供满足他们参与欲望的能力的增长。也就是说政治组织的发展速度与经济发展速度的不均衡性导致要求变革的欲望与现实之间的差距和矛盾存在,使政治参与欲望受挫,相应地导致暴乱、起义和革命。[8] (p241~282)

(3)集体行动论和资源动员说。显然上述心理学方法和系统不均衡发展说可以解释大众为什么会产生不满,进而反对统治集团,但无法解释革命为什么“能够”爆发。为此,查尔斯·蒂利(charles tilly)对戴维斯和亨廷顿提出了批评,并进一步提出“集体行动论”(collective actions)和“资源动员说”(resourses mobilization)。他指出,仅仅存在大众不满是不能够导致革命的,如果这些不满的人没有被组织起来(没有“集体行动”)或者缺乏某些“资源”。不满情绪和冲突是任何国家政治生活中都存在的正常现象,只有当那些受到排挤和压制的政治派别拥有制造暴力反抗的措施和手段时,政治暴力即革命才可能发生。换言之,当这类政治派别拥有某些资源或组织时,革命才有可能。革命不是不满心理所致,而是“不满心理+动员”所致。因此,他说,现代化可以带来“不满情绪”,但并非必然地导致革命发生。每次革命爆发前后,总会有一些可以观察到的政治现象存在,诸如:

政治上竞争对手或其同盟出现,提出排他性的政治诉求,意欲控制由统治集团控制的政府;

竞争对手或其同盟对总人口中相当数量的一部分人的要求做出承诺;

政府中某些成员不愿或无能力压制政治竞争对手或其同盟,同时也不愿或无能力满足其要求。

这三点可视为革命发生的必要条件。此外,还有一条极易于革命爆发的条件,那就是政治竞争对手或其同盟与政府内某些成员结盟。[9] (p483~555)

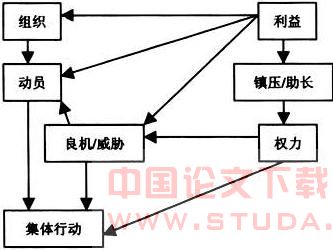

至于统治集团(政府)与革命组织之间,通过争夺“资源动员”环节而形成的互动关系,可利用以下“示意图”[10] (p220~230)表示:

关于革命的一般理论从“期望受挫说”到国家“组织系统发展不均衡说”再到“资源动员说”,共历三个发展阶段。但是,这些理论在回答革命在何处爆发以及革命是如何爆发这类问题时,仍存在一些问题:首先,“一般理论”都把革命视为反对派反对现行统治集团,意图获得国家政权的集体行动的结果,然而很多历史事实表明,革命并不是从国内出现强大的政治反对派的反对行为开始的,而是从国家行政机构内部出现故障或瘫痪时才开始,也就是说从丧失处理常规问题的能力时开始。“一般理论”正是忽视了国家行政机构内部出现问题这一革命的重要条件。第二,“一般理论”都把革命的根本起因归于现代化这一世界性历史进程中出现的期望受挫、组织系统发展不均衡以及资源从统治集团手中转向政治反对派手中的必然结果,这种分析本身就存在问题。[3] (p8)因为,现代化过程从来就没有统一的模式或道路,它只是方向性的归宿。我们不能说东方有东方的现代化,西方有西方的现代化,但我们敢说具体过程一定千差万别。而生动的、千差万别的具体过程本身就说明现代化没有统一的模式和道路。

可以说,正是从被“一般理论”所忽视之处,西方革命学研究才逻辑地走入第三个阶段。