摘 要:西汉私营商业具有促进农业手工业生产、加强区域分工、实现社会储备、帮助国家财政货币化等重要经济功能,这使其有条件与国家进行博弈。西汉经济发展水平确定了商业的总体规模,从而也限定了私商的发展空间。国家与私商的利益冲突导致抑商政策,其目的是将商利从私商转移于国家手中。在国家与私商的博弈中,双方各有多种策略选择,作为主导方的国家通过“试错”找到了最佳策略,在国家与私商之间实现了最优策略均衡。

关键词:西汉私营商业;国家;博弈

abstract: private commerce in the west han dynasty was able to compete with the state because its important role in promoting agricultural and handicraft production, strengthening regional distribution of production, actualizing social reserves and helping monetize state finance. the level of economic growth in the day restricted the general scale of commerce and limited the space of growth of private commerce. as a result, conflicts between interests of the state and private merchants led to implementation of a commerceoppressing policy to transfer merchant profits from private merchants to the state. in such conflicts, the state as the leading party found the best strategy and realized a strategic balance between the state and private merchants.

key words: the west han dynasty private commerce; the state; competition

战国以后,私营商业迅速发展起来,与此同时,抑商政策也逐渐实施并强化。在意识形态领域,私商被贬低、丑化甚至妖魔化,成为主流意识形态斥责的对象。笔者已经指出,抑商政策并非抑制商业,而是国家从私商手中争夺商利[1],那么,这种争夺是如何具体实现的呢?是不是国家可以为所欲为,而私商毫无还手之力呢?似乎并不是这样,二者处于势均力敌的博弈之中。本文试图以西汉为对象,具体探讨一下国家与私商之间的博弈关系。

一、 私商的经济功能

对于私商的作用,秦汉时的执政者和主流思想多持否定态度,今之学者亦多沿袭之,如林甘泉等先生就认为,西汉商业繁荣至少有一部分是虚假、畸形的,它导致三个后果:一、“供需脱节,生产的少,消费乃至挥霍的多”,“促使物价腾跃,加剧社会动荡”;二、“刺激统治阶级的消费欲求,从而强化对直接生产者的剥削”;三、“农民生活条件不断恶化,最后导致以农业为基础的整个国民经济出现危机”[2]524。这种否定态度一方面对私商的经济职能没有做充分的考虑,另一方面又对私商的能量估计过大,似乎他们真可以超越经济规律的限定去发挥危害社会经济的作用。

我们知道,根据经济学一般原理,只要社会存在分工,而且这种分工发生于不同的所有权之间,那么,社会经济运动作为一个统一体,只有实现了生产、分配、交换、消费诸环节,才能最终完成。“一定的生产决定一定的消费、分配、交换和这些不同要素相互间的一定关系。当然,生产就其片面形式来说也决定于其他要素。”[3]102这就是说,生产决定交换,交换反过来也决定了生产,它们是一个完整的体系。因此,在任何一种社会经济形态下,无条件的发展交换或抑制交换都是不可能的。就一个较长时间而言,经济规律自然会调整交换的类型与规模,使其与生产相适应,使整个经济运动成为协调的过程。在短时间内,在一些特定的条件下,人为作用有可能使交换出现超前或落后的状况,从而在一定程度上影响生产,但正因其影响生产,故必然很快为经济规律所纠正,改变为正常状态。商业不过是交换环节相对独立的存在形态,而私商不过是这种交换职能的实现者,因此,只要社会有交换的需求,私商的存在及其利益追求都是有经济依据因而完全合理的。

具体来说,西汉私商的经济职能可以归纳为如下几个大的方面。

1. 维护和促进农业生产。继承并改造了战国国家授田制的秦汉名田制,造就了一个广泛的小农阶层。小农经济的基本特征是男耕女织、自给自足,但由于其生产只能涉及极小的范围,故自给自足程度其实非常有限,不仅远远低于东汉以后的庄园经济,也低于春秋及其以前的农村公社经济,以盐铁为中心的许多生产资料和生活资料只能求助于市场,如王莽所说:“夫盐,食肴之将;酒,百药之长,嘉会之好;铁,田农之本;名山大泽,饶衍之臧;五均赊贷,百姓所取平,以给澹;铁布铜冶,通行有无,备民用也。此六者,非编户齐民所能家作,必于市,虽贵数倍,不得不买。”[4]卷24下《食货志下》而私商的经营活动正好满足了这一需求,使农业生产得以正常进行。这里有一种误解,以为盐铁等商品私营因“豪民擅其用而专其利,决市闾巷,高下在口吻,贵贱无常”。[5]卷1《禁耕》私商由此获得暴利,而农民“不得不忍受他们的盘剥”[2]804。私商当然要获取利润,因而农民必然要交出一定的剩余劳动,但《盐铁论》中桑弘羊等人言论主要着眼于商利被私商获取,未能流入国家之手。史籍中描述的私商种种恶行和恶果,大多是站在国家立场上,对私商获取利益的一种痛恨和羡慕。其实盐铁私营之时,由于私商互相竞争,产品售价与农民购买能力之间会达到一个相对平衡,不致太离谱,而盐铁官营之后,农业生产和农民生活受到的不利影响更大,“郡国多不便县官作盐铁,铁器苦恶”[6]卷30《平准书》,“盐、铁价贵,百姓不便,贫民或木耕手耨,土淡食”。官营盐铁质次价高,农民只好不用,而官府也“卖器不售”[5]卷6《水旱》,商品为市场所拒绝,只好“强令民卖买之”[6]卷30《平准书》。两者相权,盐铁私营对农业还要有利些。

2. 促进手工业生产。产品绝大多数进入市场并实现交换,是手工业生产存在的前提,由此才能得到自己必须的生活资料和生产资料,同时得到进行再生产的动力。也正是由于这个原因,战国秦汉的私营手工业必须仰赖于商业的发展,很多时候二者合为一体,私营手工业者同时就是私商。司马迁在《货殖列传》中所列举大商人,多以经营手工业起家,直接将自己的产品推向市场。蜀卓氏“即铁山鼓铸,运筹策,倾滇蜀之民”,程郑“冶铸,贾椎髻之民”[6]卷129《货殖列传》。其商业行为保证并推动了手工业的顺利发展。

3. 互通有无,实现并促进了区域分工。先秦至西汉,专业分工极为有限,商品生产并不发达,绝大多数产品作为使用价值被生产出来,只是在商业活动的推动之下,方转化为商品。这种转化的基本前提,就是不同产地由于自然条件差异而形成的产品种类差别,正如司马迁所描述,“山西饶材、竹、、、旄、玉石;山东多鱼、盐、漆、丝、声色;江南出楠、梓、姜、桂、金、锡、连、丹沙、犀、玳瑁、珠玑、齿革;龙门、碣石北多马、牛、羊、旃裘、筋角”[6]卷129《货殖列传》。商业沟通各地特产,“茂迁有无”[4]卷100下《叙传下》,从而变自然差异为区域分工,使全社会得到了更多种类的资源和产品,推动了社会经济的发展。与此同时,商业所发掘和推动的需求又进一步促进了各地特产的生产,使区域分工更加强化。

4. 通过囤积投机,实现社会储备功能。囤积居奇、谋取暴利的投机贸易是先秦至西汉商业的又一重要内容,如计然“旱则资舟,水则资车”,“贵出如粪土,贱取如珠玉”,白圭“乐观时变,故人弃我取,人取我与。夫岁熟取谷,予之丝漆;茧出取帛絮,与之食”[6]卷129《货殖列传》。其依据是自然条件以及生产周期所决定的生产时间性差异。就商人来说,其驱动力是谋取商利,但就社会生产来说,却因此实现了生产资料和生活资料的储备,以应缺乏时使用。由于小农经济实力微弱,自我储备十分有限,这种囤积投机对于解决小农在特殊时期的物资缺乏具有一定的意义。

5. 帮助国家实现财政货币化,使之顺利运转。西汉税收及支出大多采用货币形式,就税收而言,除田租收取实物,徭役中一部分直接征发劳役外,其余如算赋、口钱、献费等人头税,关税、市税、盐税等商税,车税、船税、算缗等财产税,更赋等代役税,均征收货币,是税收的主要形式。用以缴纳税收的货币绝大部分来源于市场,而国家得到的货币只有通过市场这一中间环节才能被消费掉。正是私商的经营,才使生产者的产品转化为货币,又使国家的货币转化为消费品。

二、 市场对私商的调控

私商的经济职能是其存在依据,也是它对社会的正面积极作用,但是,私商的本性是追求无限的利润,因此其一切行为的出发点都是自己的私利,未必会主动关心社会整体利益,如果其无限制发展,必然会对社会经济造成危害。那么社会如何解决这一问题,既使之发挥积极作用而又避免其消极影响呢?答案是市场,以无形的手调节有形的商品交换行为。

统观西汉市场,商品交换主要发生于三大社会经济力量之间:农业人口(主要是小农)、手工业者和国家。

国家是商品物流的一大节点,它的特点是不事生产、只作消费。其消费品可以粗分为三大类:基本口粮类,其他特殊零星农产品类,手工业产品类。就一般比较合理的物流过程看,基本口粮类直接取自农业,后两类则来自市场。总体来看,在一定生产水平下,社会所能提供给国家机器及其组成人员消费的价值或劳动总量是确定的,尽管国家有攫取最大量社会财富的欲望,但实际攫取量只能局限于一定的限度之内,如果超限向社会索取,则只能导致自己的灭亡。而在国家所获社会财富中,基本口粮消费部分和其他消费部分的比例大致也在一定数额限度之内,不会发生根本性的变化。这也就是说,不管商品经济以何种方式运行,不管农民缴纳的赋税是实物还是货币,由国家需求所导致的市场规模大致是确定的,不会发生根本性的变化。

农业是商品交换物流的最大节点。传统农业以男耕女织为基本经济活动,其倾向于自给自足,但总有一些物品不能生产或自己生产很不合算,例如盐铁及一些特殊用品,只能求助于市场。由农业需求所形成的市场底线具有相当的刚性,即最少也必须从外界购入一定数量的盐铁,但上限却有着相当大的弹性,随着农业经济类型、生产状况的变化,对市场的需求也有变化,从而导致市场规模相应变化。农业参与市场的程度,给整个社会经济以极大的影响。农业向非农业人口提供的农产品特别是粮食,既决定了其生活消费水平,也决定了其生产状况,因为它直接限定了从事非农业行业的人口数量。

手工业是商品物流的又一大节点。它的生产品一方面流向国家,供其消费;一方面流向农业,供其所用,而它所需要从外部得到的物品便是农产品,或作为生活资料,或作为生产资料。相对于农业生产周期长、季节性强、受制于气候等自然条件变化,手工业具有更大的稳定性,就短时期而言更易获利,即所谓“用贫求富,农不如工”[6]卷129《货殖列传》,再加上原料很大一部分来自内部,如矿产之类,不受外界制约,因此手工业生产有一种潜在的无限扩张的欲望和能力,但实际上它并未极度扩张,原因就在于受到农业的强力制约。手工业人员生活资料很大一部分特别是食品类必须来自农业,生产资料中也有一些来自农业,这些农产品只有通过交换才能获得,而交换得以实现,必须有农业方面对手工业产品的需求。这样,尽管手工业有无限扩张的欲望和能力,但有限的需求始终限制着它的生产规模。就手工业生产所造成的市场来看,其发展程度及动力主要取决于需求,这又可两分为国家需求和农业需求,前者相对稳定,后者的变化便成为至关重要的因素,决定着手工业的盛衰。

总括上述,西汉市场可以分为两大块。一是由国家需求所导致的市场,因其本质是消费市场,故发展程度取决于国家从社会攫取的剩余劳动量。剩余劳动主要来自农民,在一定的生产力发展水平和消费水平上,农民所能提供的剩余劳动率相对稳定,而在国家的稳定存在期,国家剥削率也相对稳定,因为过量剥削必然导致国家自身的崩溃。所以,国家用于消费的剩余劳动量相对稳定,由国家消费所导致的市场总体规模也相对稳定。一是由农业和手工业之间交换所形成的市场,其决定性因素是农业方面的需求。农业人口最基本的市场需求是盐铁,在此基础上,随着农业经济类型和生产状况的变化,需求也有变化,但变化幅度有限,因为农业在本质上仍可归属于自给自足的自然经济。相对稳定的农业需求所导致的市场总体规模也是相对稳定的。

相对稳定的市场确定了商业的总体规模,谁也不可能超越这一限制,当然它也就限定了私商的发展空间。坚持抑商者为证明抑商之必要,竭力证明商人之暴利,如晁错说:“商贾大者积贮倍息,小者坐列贩卖,操其奇赢,日游都市,乘上之急,所卖必倍。故其男不耕耘,女不蚕织,衣必文采,食必粱肉;亡农夫之苦,有仟伯之得。”[4]卷24上《食货志上》似乎凡经商者皆得暴利。其实,市场总体规模限制了商利总额,众多商人分割商利蛋糕,斗争必然极其激烈,有成功者,有失败者,市场竞争也必然使利润趋于平均化。商业领域绝非晁错所说是遍地黄金,谁都可以满载而归,成功者背后有更多失败者。在现存秦汉史籍中,我们看到的只是私商的成功,很难找到失败私商的哀叹(注: 在商业较为发展的明清时期,则可以看到许多失败私商的记述,此时“徽商”实力可观,也被时人所重视,但“徽商经营失败的事例在传记中所占比例颇重,常被读者轻忽。徽商浪迹天涯,客死异乡,甚至无颜返乡,其子千里寻父,幸者尚得‘父子相持而泣’,惨者‘扶持(尸骨)而归’,种种情节堪成绝好悲剧题材。”参见王家范《中国历史通论》,华东师范大学出版社2000年版,第264页。翻检《明清徽商资料选编》等书,此类资料还有许多。),但也可以看到激烈竞争和利润平均化的痕迹。《盐铁论》中贤良述铁器制作者:“家人相一,父子戮力,各务为善器。器不善者不售。农事急,挽运衍之阡陌之间。民相与市买,得以财货五谷新弊易货;或时贳民,不弃作业。”[5]卷6《水旱》不仅要做出最好的器具,直接送到田头,还允许农民赊欠,这当然是商家竞争的结果。另外从物价也可看出,私商经营盐铁时,“盐与五谷同贾,器和利而中用”。而官营之后,“盐、铁贾贵,百姓不便”。[5]卷6《水旱》私商经营盐铁时质量较好而价格较低,当然是互相竞争的结果,市场供求关系自然而然调整了商业的规模、物价的高低、商利的多少,使之趋于合理。

三、 利益冲突导致抑商政策

如果仅仅从社会经济运行角度看,社会需要一定规模的商业,私商满足了这一需求,在社会经济中发挥着积极的不可替代的正面作用,对于其超过社会需要的发展,市场供求关系又实施了有效的限制和调节,那么,为什么国家还要强力实施抑商政策呢?

西汉国家并不否认工商业的重要作用,即使在强力抑商的汉武帝朝也是这样。抑商政策重要干将桑弘羊说:“工不出,则农用乏;商不出,则宝货绝。农用乏,则谷不殖;宝货绝,则财用匮。”[5]卷1《本议》工商业是社会必需,它们直接影响到农业和整个社会经济。这种看法是众多主张抑商者的基本观点,如实施重农抑商政策的鼻祖商鞅就说:“农、商、官三者,国之常官也。农辟地,商致物,官治民。……三官贫,必削。”[7]卷1《去强》荀子曰:“商贾敦悫无诈,则商旅安,货通财,而国求给矣。”[8]卷7《王霸》“王者之法:……关市几而不征,山林泽梁,以时禁发而不税……通流财物粟米,无有滞留,使相归移也,四海之内若一家。”[8]卷5《王制》韩非子曰:“利商市关梁之行,能以所有致所无,客商归之,外货留之,……则入多。”[9]卷15《难二》他们都主张给商业创造一定的便利,从而促进经济发展,使国家得到实利。可见,抑商的出发点并非因其影响了农业、并进而影响了整个社会经济。桑弘羊道出了汉武帝时实行抑商政策的秘密:“匈奴背叛不臣,数为寇暴于边鄙……故修障塞,饬烽隧,屯戍以备之。边用度不足,故兴盐、铁,设酒榷,置均输,蕃货长财,以佐助边费。今议者欲罢之,内空府库之藏,外乏执备之用,使备塞乘城之士饥寒于边,将何以赡之?”[5]卷1《本议》因军费匮乏,方实施盐铁官营等政策,攫取商利,以供军需。因此,抑商政策的实质是把商业利润从私商转移到国家手中,是国家与私商经济利益冲突的结果。不在商业的发展程度是否合理,而在商利归入何人之手,与农、工、商发展比例之类并无关系。尽管桑弘羊也辩解说:“令意总一盐、铁,非独为利入也,将以建本抑末,离朋党,禁淫侈,绝并兼之路也。”[5]卷1《复古》但这只是附带效果,争夺经济利益始终是抑商的首位原因。

国家是一个经济利益集团[10],它总是试图从社会攫取最多的剩余劳动,但在一定的社会中,剩余劳动总量大致是确定的。仅就商业领域看,农业发展水平决定了它提供给各种非农业人口的粮食等生活资料的数量,这些生活资料大多需要通过交换转移出去,由此决定了市场的总体规模,从而也决定了社会总剩余劳动转移于商业领域的总量。也就是说,当生产力发展水平、剩余价值剥削率等重要经济因素未发生重大变化时,商业利润总额是确定的。私商和国家的利益都来源于此,都希望从商利蛋糕上分得更大的一块,二者的矛盾和冲突便属于必然,正是这种利益冲突促使国家推行抑商政策。

国家的这种利益追求使中国古代的“抑商”政策具有了很明确的内涵。这种政策由抑制私人商业和发展国营商业两方面组成。抑制私商,有“不得仕宦为吏”[6]卷30《平准书》、“无得名田”[4]卷24下《食货志下》等政治社会措施,有“算缗告缗”等经济措施。发展官商,措施主要有三,一是实行盐铁等重要物资的专卖制度,二是以“均输平准”等方式占领大宗货物或特殊货物市场,三是垄断货币铸造权。因此,“抑商”的准确定义应是“抑私商、扬官商”,而绝不是违背经济规律去“抑制商业”。显然,这种政策对经济运动过程中的交换流通环节影响甚小,而对分配环节作用较大,其目的是在社会总商业利润中,减少私商所得,扩大国家所获,也即国家从私商那里夺取商业利益[1]。

四、 国家与私商的博弈

在国家与私商的利益冲突中,由于掌握着权力,国家是强势集团,似乎可以永操胜券,将商利全部攫取在手,但实际情况并不尽然,由于私商承担着重要的社会经济功能,因此二者处于势均力敌的博弈状态。统观西汉200余年,全面推行抑商政策是在汉武帝时期,若从开始实行盐铁官营等政策的元狩四年(前119)算起,到发布“轮台罪己诏”的征和四年(前89)为止,其间不过30年,大部分时间私商仍有较大的发展空间。

为解决对匈奴战争的军需,汉武帝一改西汉前期宽松的商业政策,剥夺、压制私商,使之受到毁灭性的打击,“商贾中家以上大率破”[6]卷30《平准书》。其主要措施有:将盐、铁、酒的生产经营权收归国有,国家垄断铸币权,以算缗等形式多次加重商人税负,用告缗政策直接剥夺商人已有财富,通过均输平准直接参与商业经营、与私商竞争并攫取其商利,规定商人及其家属“皆无得籍名田”、限制商人资本进入农业领域。这些政策确实解决了国家财政问题,“民不益赋而天下用饶”[6]卷30《平准书》,有力支持了对外战争,但随之而来的却是深刻的经济危机。到武帝末年,全国经济已经面临崩溃,“海内虚耗,户口减半”[4]卷7《昭帝纪》,“人复相食”[4]卷24上《食货志上》,社会处于动荡之中,“城郭仓库空虚,民多流亡”[6]卷103《万石张叔列传》,“郡国盗贼群起”[4]卷66《公孙刘田王杨蔡陈郑传》,国家财政也濒临崩溃,“大农陈藏钱经,赋税既竭,犹不足以奉战士”,“县官大空”[6]卷30《平准书》。造成这种状况的重要原因之一就是各种经济统制政策,其中包含全面的抑商政策。经济崩溃迫使汉武帝不得不退回到出发点,采用比较宽松的经济政策,其中包含放松对私商的管制,当然,政策的实际改变是在昭帝时才得以完成的。

为什么作为强势力量的国家不能完全按照自己的意志行事?这是因为,社会经济是一个复杂系统,当国家采取某种政策干预经济的时候,实际上形成了包含国家在内的多种经济力量博弈的局面,其结果取决于实际的博弈过程而不是国家单方面的意愿。或者说,国家经济决策实际上是一个在不完全信息条件下的最优对策选择问题,选择得好,能够推动社会经济发展,同时使自己利益最大化,否则就要付出某种代价,损害自身的利益。

就国家对于私商的政策来说,不外有三种选择:全面管制,全面宽松,部分管制部分宽松,而西汉政府在决策过程中对这三种政策都进行了尝试。

楚汉战争结束到汉武帝初年大约百年时间内,西汉政府对私商采取了宽松放任的政策。虽然刘邦时有“令贾人不得衣丝乘车,重租税以困辱之”[6]卷30《平准书》的抑制私商政策,但到惠帝、吕后时,“复弛商贾之律”[6]卷30《平准书》,全面废止了刘邦时期的各种困商辱商政策,文景时期进一步放松对私商的管制,使之得以进入包括铸钱、冶铁、煮盐在内的各手工业生产领域,允许商人购置田产和奴婢,又可借助鬻爵政策“入粟”补官或拜爵,从而使私商可以进入农业和政治领域。宽商政策与其他经济、政治政策一起,造就了西汉前期经济的高速发展,“民人给家足”,国家也积累了大量财富,“都鄙廪庾尽满,而府库余财。京师之钱累百钜万,贯朽而不可校。太仓之粟陈陈相因,充溢露积于外,腐败不可食”[4]卷24上《食货志上》。但是在国家看来,这一结果并不理想,因为并没有使自己利益最大化,私商“冶铸鬻盐,财或累万金,而不佐公家之急”[4]卷24下《食货志下》,富商手中的这部分财富不能为国家所用,且其“交通王侯,力过吏势,以利相倾”[4]卷24下《食货志下》,形成政治上的异己力量。等到对匈奴战争开始,汉武帝便借机改变经济政策,对私商实行全面管制。

汉武帝全面管制经济的政策破产后,其后继者采用了与前两阶段都不同的政策:部分管制而部分宽松。盐铁会议后,首先取消了酒榷和关内铁官(注: 桑弘羊奏“请且罢郡国榷沽、关内铁官”,得到昭帝的允许(参见《盐铁论》卷7《取下》,中华书局1992年版)。)。此后盐铁官营政策基本未变,但时见宽松,允许私商经营,如元帝时曾有三年废除盐铁官营(注: “宣、元、成、哀、平五世,亡所变改。元帝时尝罢盐铁官,三年而复之”(参见《汉书》卷24下《食货志下》,中华书局1962年版)。),又如成哀间之蜀地私商罗裒,“擅盐井之利,期年所得自倍”,“訾至钜万”[4]卷91《货殖列传》。另外,均输制度可能削弱或取消(注: 盐铁会议后史料中不再为提及均输。元帝黄龙四年“罢角抵、上林宫馆希御幸者、齐三服官、北假田官、盐铁官、常平仓。”(参见《汉书》卷9《元帝纪》,中华书局1962年版),罢除了盐铁官、常平仓等重要经济机构,亦未提及均输。哀帝时鲍宣上书曾提到“三辅委输官”,用“委输”而不用“均输”,大概也是因为均输机构已撤消。),私商的社会地位有所改善,市籍制度有名无实,商人为吏渐趋普遍。部分的宽松政策加上和平环境,很快使经济得到恢复发展,粮价甚至低到历史上少有的每石5至8钱,国家财政也大大好转。刘向评价宣帝时期说:“天下殷富,百姓康乐,其治过于太宗(文帝)之时。”[11]卷2《正失》

西汉国家商业政策似乎经历了一个不断的“试错”过程,从全面宽松到全面管制,又改为部分管制部分宽松,正是在与私商的博弈中,国家找到了最佳对策。毫无疑问,国家谋求自己利益的最大化,总是试图全面控制商业,并将商业利益全部归入己手,但私商以其社会经济功能予以抗衡,如果不能恰当保护私商利益,则社会经济会受到损害,进而危害国家利益。由此我们可以看到一个动态博弈的链条。当国家全面管制商业,将自己利益最大化,相应则使私商利益最小化,私商不能发挥其经济功能,给社会生产带来损害,从而导致社会经济的破坏和衰退,并进而使税收大大减少,与国家本来的意愿形成尖锐对立。当国家全面放松对商业的管制,私商利益得到较好维护,较好发挥了其社会经济功能,社会经济繁荣,国家税收也较好,利益得到一定的保证,但国家利益还没有实现最大化,私商手中太多的财富仍为国家所不满,且易于形成异己力量。博弈的结果,选取一种能使社会经济能得到较好发展,同时自己利益最大化的对策便成为国家的最优选择,而要使社会经济较好发展,必须发挥私商的经济功能,即必须给私商一定的宽松环境。昭、宣以后,西汉政府就是走了这样一条道路。

对于西汉商业政策的这一变化过程,用现代经济学中的博弈论可以作出一个较好的说明。因无法知晓西汉具体经济收益数据,所以只能做一些假定,以进行模拟分析,其目的不在得到准确结论,只为说明博弈过程。

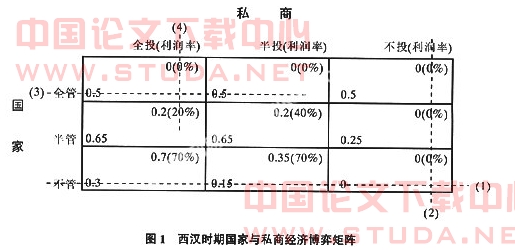

为简化分析,假定国家与私商二者都是理性经济人,其间为完全信息博弈,双方对策选择大致各有三种。国家可选择对私商全面管制(全管)、部分管制部分放开(半管)、完全放开(不管)三种。私商亦可选择三种,全力投入商业领域(全投)、部分力量投入商业(半投)、拒绝投入商业(不投)。各种决策的收益假定如下。

简单化考虑,国家收益有两方面,一是官营商业的利润,一是国家向私商征收的税赋等收入。由于社会经济必须有一定规模的商业,假定其规模不变,全部由私商经营时所得利润为1,由于国家经营商业成本高而效益低,假定其效益减半为0.5。对私商征收的税赋因政策变化而有不同,假定在“不管”政策下占其利润的30%,在“半管”或“全管”情况下加倍为60%。据此,在“不管”情况下,国家商业收益仅为商业税赋;若私商“全投”,为1×30%=0.3;私商“半投”,为0.5×30%=0.15;私商“不投”,为0。“全管”情况下,不论私商有无投入,其仅有官营商业收入,即1×50%=0.5。“半管”情况下,官商收入确定,私商税赋则据其投入而定,两方面合计,“全投”、“半投”,均为0.5×50%+0.5×60%=0.65;私商“不投”,则为0.5×50%+0×60%=0.25。

对于私商来说,其收入仅为商业利润去除上缴国家税赋。“不投”则无任何收入,为0。“全投”,若国家“不管”,则净获利润为1-(1×30%)=0.7;若国家“全管”,则私商不可能有收益,为0;若国家“半管”,私商只能对一半商业获取利润,为0.5×(1-1×60%)=0.2。这种情况下,假定私商投入资本为1,则其利润率分别为70%、20%、0%。当私商“半投”,若国家“不管”,收益为0.5×(1-30%)=0.35,“半管”,收益为0.5×(1-60%)=0.2, “全管”,私商收益为0。因私商投入资本仅为一半,即0.5,其利润率分别为0.35÷0.5=70%,0.2÷0.5=40%,0÷0.5=0%。

按静态博弈处理上述数据,则可形成下列矩阵(如图1所示)。

运用劣势策略消去法,可以逐步找到最优对策。对国家来说,不论私商采取何种策略,西汉前期所采取的“不管”收益最低,是最劣对策,首先应当消去。对私商来说,不管国家实施怎样的商业政策,“不投”都毫无所获,是最劣对策,应当消去。在剩下的矩阵中,汉武帝时期采取的“全管”政策是国家的最劣对策,应当消去,而对于私商来说,尽管“全投”和“半投”收益都是0.2,但利润率大不相同,前者只有后者的一半,故“全投”是最劣对策,应当消去。由此可以得知,国家“半管”、私商“半投”是最优策略均衡,不仅国家利益实现了最大化,而且也为私商所能够接受。

如果强调国家在这一博弈中所处的主导位置,按照动态博弈来分析,所得结果与上述静态博弈相同,为节约篇幅,这里不再赘言。

五、 余论

博弈论是当代经济学最重要的成就之一,它同样可以用来分析历史上的经济现象。传统经济学确信经济活动一定会向某一方向发展,而博弈论则指出,由于利益冲突的经济人之间不同决策的博弈,经济运动将有多种“可能性”,并运用数学工具指明最“可能”的是哪一种,西汉商业政策变化历史印证了这一点。西汉时期的国家商业政策并不完全具有必然性,作为社会强势力量的国家,在现实的经济活动中,尝试着实行各种商业政策,在与私商的博弈过程中,最终找到并实施了最优策略均衡。这一现象也说明,从长时段来观察经济运动过程,它具有一种总体的必然性,但就短时段而言,具体经济运动都是现实经济力量相互博弈的结果,并不一定就是某种确定的结局,实际经济过程因为活生生的人的参与而具有了更加丰富的色彩和多样的可能性。参加博弈的各方不仅尽量展示着自己的意愿和利益追求,而且在博弈过程中不断学习,改正错误,选取最优策略,以谋取最大利益。这种状况也使经济史的研究具有了更活泼的内容,更多展示出经济人的主观意愿。

[ 参 考 文 献 ]

[1]袁林.中国古代“抑商”政策研究的几个问题[j].陕西师范大学学报:哲学社会科学版,2004,33(4):79-83.

[2] 林甘泉.中国经济通史·秦汉经济卷[m].北京:经济日报出版社,1999.

[3] 马克思.政治经济学批判:导言[m]∥马克思,恩格斯.马克思恩格斯选集:第2卷,北京:人民出版社,1972.

[4] 班固.汉书[m].北京:中华书局,1962.

[5] 王利器.盐铁论校注[m].北京:中华书局,1992.

[6] 司马迁.史记[m].北京:中华书局,1959.

[7] 蒋礼鸿.商君书锥指[m].北京:中华书局,1986.

[8] 王先谦.荀子集解[m].北京:中华书局,1988.

[9] 王先谦.韩非子集解[m].北京:中华书局,1998.

[10] 袁林.论国家在中国古代社会经济结构中的地位和作用[j].陕西师范大学学报:哲学社会科学版,2006,35(6):5-20.

[11] 王利器.风俗通义校注[m].北京:中华书局,1981.